京都北白川 恵文社一乗寺店

テーマ:本

2011/08/03 05:39

奈良旅行の続き。

最終日に新薬師寺と興福寺国宝館をじっくり見てからゲストハウスをチェックアウトしたのが11時(これもゆっくりでありがたい!)。

途中、少しくらいなら京都に寄れるということで少し行き先について検討しました。

娘が修学旅行で意外と二条城が良かったというので、そう言えばとんと行っていなかったわたしもその気になりかけたのですが、今さら改めて観光の時間を持つというのも気持ちがやや散漫になりがちなので、いっそ本屋に行こうと言うことになりました。

娘もわたしも好きな書店が白川に2軒あって、そのうちの恵文社一乗寺店を訪ねました。

(はっきり言って、これは遠回りなのですが…)

これは最寄りの叡山電鉄一乗寺駅近くの看板。

白川通りからこの一乗寺駅に向かって入った、駅のさらに先にあります。

もともとこの書店は最初の京都旅行の時に娘がガイドブックから見つけて行きたいと主張し、わざわざバスと電車を乗り継いで出掛けたところ。

以来、京都に来たときには必ずここか、それとも白川通りに面したガケ書房か、どちらかに必ず立ち寄っています。

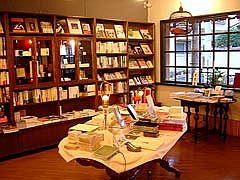

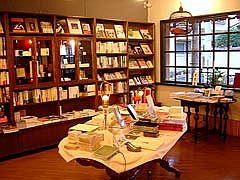

店内の写真は撮りにくかったので、ちょっとJTBさんのサイトから拝借。

書店であり、雑貨や美術品も扱う多彩な、そして多才な店です。

白川通りは芸大をはじめ大学が多く、お洒落なカフェもたくさんあったりして、おそらく娘にはその洒落た文化の香りみたいなものが堪らないのだと思います。

うーん。うちは田舎だからなぁ~

確かに都内に出ればこの雰囲気を持つ書店も無いことは無いけれど…

京都が好きな人間には、やはりここでしか味わえない何物かがあるようで、それを古い伝統や文化と近代的なセンスとの融合…みたいに解説するのは容易だけれど、でもその先にある気配をわたしとわたしの娘はまだ言葉にちゃんと置き換えきれないみたいです。

うん。

それは結局、本屋との相性みたいなものかもしれないですね。

ともあれ、恵文社一乗寺店。

たとえば書籍を出版社や文庫や新書と単行本、或いはカテゴリーなどといったものの別で分類することはとても簡単なことだけど、ここではそういう配置をしていない。

カテゴリーでもジャンルでもない、もっと大雑把なグループというか仲間というような分類…それは本を良く読んで良く知っている人にしか出来ない事だけれど。(古書店などではありますね)

だから文庫の隣に単行本があって、また新書が並んで写真集が有ってと、凸凹とジグザグが続いてそれが美しい。

ここで特定の書名や著者名を便りに本を探すのは難しいかもしれないけれど、逆に自分の好きな本を探すのは簡単で楽しいかもしれない。

ここぞという書棚には自分の好みにあった本がジャンルを超えて並んでいるわけだから、そこでしばらく背表紙を頼りに本を開いていけぱ、必ず読みたい本に出くわす、みたいに。

そのようにして集められた本の傾向は、「暮らし」の中のたとえば住む、着る、作る、食べる、収めるといったもの。旅と旅を取り巻く人々やその思い。芸術と人間について。思想、思索、哲学、といった諸々のこれまで考えてきたこと、これから考えるべきこと。子供たちに伝えたいこと、感じてもらいたいこと。人が生きるために必要なものごと…。

とにかく読んで幸せになれそうな本たちの数々。

美装本も多くて見ていて飽きない。そこでしかお目に掛かれないような珍本奇本、ミニコミ誌や同人誌も並ぶ。

僅かにコミックの並んだ棚もあったりして、その選択基準もよく分からないようでいて、なんとなく伝わってくるものがある。

本を読み続けて目が疲れたら、お洒落で個性豊かな雑貨やギャラリーの作品を見て気分転換もできる。

そんな店です。

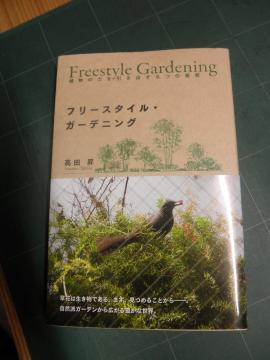

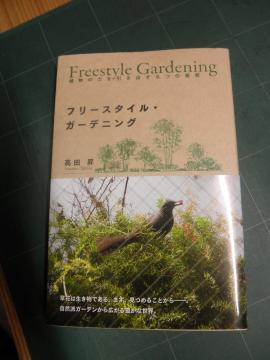

わたしは今回、こんな本を買い求めました。

創元社の今年6月の新刊だから、大きな書店に行っても買えたかも知れませんが、きっとこの本に辿り着くまでにわたしはへとへとに疲れ切っていたと思います。

ここではそれがストレス無しであっさり辿り着けるわけです。

われわれはこの店で1時間半ほどのんびり楽しんだ後、7時間半ほどの幸せな帰路についたのでした。

最終日に新薬師寺と興福寺国宝館をじっくり見てからゲストハウスをチェックアウトしたのが11時(これもゆっくりでありがたい!)。

途中、少しくらいなら京都に寄れるということで少し行き先について検討しました。

娘が修学旅行で意外と二条城が良かったというので、そう言えばとんと行っていなかったわたしもその気になりかけたのですが、今さら改めて観光の時間を持つというのも気持ちがやや散漫になりがちなので、いっそ本屋に行こうと言うことになりました。

娘もわたしも好きな書店が白川に2軒あって、そのうちの恵文社一乗寺店を訪ねました。

(はっきり言って、これは遠回りなのですが…)

これは最寄りの叡山電鉄一乗寺駅近くの看板。

白川通りからこの一乗寺駅に向かって入った、駅のさらに先にあります。

もともとこの書店は最初の京都旅行の時に娘がガイドブックから見つけて行きたいと主張し、わざわざバスと電車を乗り継いで出掛けたところ。

以来、京都に来たときには必ずここか、それとも白川通りに面したガケ書房か、どちらかに必ず立ち寄っています。

店内の写真は撮りにくかったので、ちょっとJTBさんのサイトから拝借。

書店であり、雑貨や美術品も扱う多彩な、そして多才な店です。

白川通りは芸大をはじめ大学が多く、お洒落なカフェもたくさんあったりして、おそらく娘にはその洒落た文化の香りみたいなものが堪らないのだと思います。

うーん。うちは田舎だからなぁ~

確かに都内に出ればこの雰囲気を持つ書店も無いことは無いけれど…

京都が好きな人間には、やはりここでしか味わえない何物かがあるようで、それを古い伝統や文化と近代的なセンスとの融合…みたいに解説するのは容易だけれど、でもその先にある気配をわたしとわたしの娘はまだ言葉にちゃんと置き換えきれないみたいです。

うん。

それは結局、本屋との相性みたいなものかもしれないですね。

ともあれ、恵文社一乗寺店。

たとえば書籍を出版社や文庫や新書と単行本、或いはカテゴリーなどといったものの別で分類することはとても簡単なことだけど、ここではそういう配置をしていない。

カテゴリーでもジャンルでもない、もっと大雑把なグループというか仲間というような分類…それは本を良く読んで良く知っている人にしか出来ない事だけれど。(古書店などではありますね)

だから文庫の隣に単行本があって、また新書が並んで写真集が有ってと、凸凹とジグザグが続いてそれが美しい。

ここで特定の書名や著者名を便りに本を探すのは難しいかもしれないけれど、逆に自分の好きな本を探すのは簡単で楽しいかもしれない。

ここぞという書棚には自分の好みにあった本がジャンルを超えて並んでいるわけだから、そこでしばらく背表紙を頼りに本を開いていけぱ、必ず読みたい本に出くわす、みたいに。

そのようにして集められた本の傾向は、「暮らし」の中のたとえば住む、着る、作る、食べる、収めるといったもの。旅と旅を取り巻く人々やその思い。芸術と人間について。思想、思索、哲学、といった諸々のこれまで考えてきたこと、これから考えるべきこと。子供たちに伝えたいこと、感じてもらいたいこと。人が生きるために必要なものごと…。

とにかく読んで幸せになれそうな本たちの数々。

美装本も多くて見ていて飽きない。そこでしかお目に掛かれないような珍本奇本、ミニコミ誌や同人誌も並ぶ。

僅かにコミックの並んだ棚もあったりして、その選択基準もよく分からないようでいて、なんとなく伝わってくるものがある。

本を読み続けて目が疲れたら、お洒落で個性豊かな雑貨やギャラリーの作品を見て気分転換もできる。

そんな店です。

わたしは今回、こんな本を買い求めました。

創元社の今年6月の新刊だから、大きな書店に行っても買えたかも知れませんが、きっとこの本に辿り着くまでにわたしはへとへとに疲れ切っていたと思います。

ここではそれがストレス無しであっさり辿り着けるわけです。

われわれはこの店で1時間半ほどのんびり楽しんだ後、7時間半ほどの幸せな帰路についたのでした。

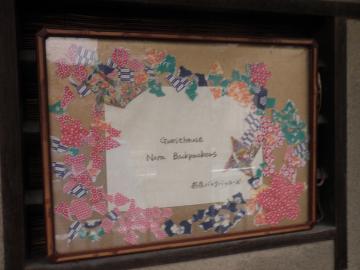

ゲストハウス奈良バックパッカーズ

テーマ:たび

2011/08/02 17:30

世界遺産へ徒歩三分。

時の流れと愉しむ場所。

これはゲストハウス奈良バックパッカーズのホームページに登場するコピーですが、うむ、まったく異存はございません。

奈良旅行の報告の一番最後に6日の間われわれがお世話になったこの宿のご紹介を…

新薬師寺のくだりでもお話しした通り、わたしはどうにかお寺の宿坊に泊まる経験を娘にさせたかったのですが、新薬師寺は6年前に中止しており、かつては元興寺にも有ったと思うのですが他にも奈良市内で宿坊を続けているお寺は無くなったようでした。

そんな失意の中で改めて宿を探すうちに見つけたのがこの宿でした。

手軽なゲストハウス、大正時代の古民家、無線LAN完備、エアコン付、そして立地…

信じられないほどの掘り出し物でした。

これまで3日を越える旅行ではたいてい複数の宿に泊まることにしていたわたしが、5日の連泊を決めたのも仕方のないことだと思います。

宿を紹介すると言っても朝は早くから出掛けて、夜は夜で銭湯と夕飯から戻ったらダウンするという毎日で、じつは余り長く浸る時間は無かったのですが…

まず泊まった部屋は先にも紹介したとおり2階の8畳間でした。

この廊下のテーブル・イスが心地よく、古いガラス窓越しにすこしゆがんで見える中庭が素敵でした。

個室はこの他に10畳のLarge Private Roomと、もと茶室とその控えの間のふたつがSmall Private Roomとして提供されていて、最終日のチェックアウトの時にようやく拝見することが出来ました。

…これがなかなかいい!

聞けば家主さんはもともとお茶の先生をなさっていたとのこと。

障子や建具に改装の痕が無くてとてもきれいだったのですが、しばらく空いたままだったのをゲストハウスに借りた際に、そのあたりはほとんど手を加えずに済んだとのことでした。よほど大切に手入れされていたのでしょう。家主さんの家に対する愛情が感じられました。

そして、こちらが共有スペース。

掘り炬燵を中心にいつも数人の外国の方が本を読んだりパソコンを使ったり会話を楽しんだりしていました。

こちらも自由に使えるキッチン。わたしも奥の冷蔵庫で氷を作り、麦茶やビールを冷やしておりました。朝は5時くらいにコーヒーをドリップしたり…

そして、その隣の談話コーナーでも夜にはいつも話し声が弾んでいました。英語とか中国語とか…

そう言えばテレビはついぞ観ませんでしたね。

洗面所とトイレ、あと写ってないけれどこの右手がシャワールーム。すべて共同ですが、あまり混雑したところを見たことはなかったです。

そして、玄関と

階段です。

登っていった左手がわたしたちの部屋。奥が女性用のドミかな?

だとすれば右手は男女共同のドミですね。

共有スペースはドミを使っているみなさんのもの、という意識があってあまり夜はうろうろしませんでしたが、娘が少し英語に自信を持てるようになって、夜すぐにダウンするようなハードな旅行が出来なくなったら、こうした場所でいろいろな方と交流するのも楽しいと思いました。

そうそう。

今のところこの宿の利用者の6割ほどは外国の方だとか。

わたしも近所を歩いていて、道に迷っている様子の外国の方に出会うとまずこのゲストハウスを探しているのか聞いてみましたがそのすべてがビンゴでした。

外国の旅行者、特にバックパッカーにとってこれほど魅力的な宿は無いと思います。

わたしもインドで旅慣れてきた頃に、同じ旅行者から良い宿の情報を仕入れたり紹介したりしましたが、きっと彼らの間でこれからどんどん、このゲストハウスの情報が飛び交うことになるでしょうね。

今回の旅行がとても楽しいものになった要因が三つ。

ひとつはとにかく仕事をすべて消化してから出掛けてこれたこと。

ふたつめは、暑くはあっても雨がすべて夜の間に降ってくれて、やたら晴天に恵まれたこと。

そしてみっつめはこんな素敵な宿と出会えたこと。

とても楽しかったです。

ありがとう

奈良きたまち界隈 散策

テーマ:たび

2011/08/02 16:03

少しは旅のブログらしい記事を。

今日は朝から涼しく、仕事は休みにて荷物の片付けと写真や資料の整理に専念しております。

今回宿をとった奈良きたまちは、旅の最初に紹介したとおり、東は東大寺の築地塀に接し、西は奈良女子大と東向通りの北町商店街、南に県庁や裁判所といった官公庁の集中するエリアに囲まれた静かな住宅街です。

その中にはお洒落な店や昔ながらの趣のある店も点在しておりました。

「あおによし鹿男」で主人公の先生が居候するお宅も、このあたりだった筈です。

あたりを散策したり銭湯に通う道すがら、気になった店もたくさんありまして、旅の後半にはちらほら入る機会がありました。

まずは、宿の次に一番お世話になった大西湯。

わたしは神戸と大阪時代によく通ったものでしたが、とても久しぶりの銭湯でした。もちろん娘は初体験です。

下駄箱も脱衣所のロッカーも昔ながらの木製のもので、浴槽のタイルもカランもよくまあ今まで使って来れたなという代物。

もう一軒の勇湯も同様に年代物でしたが、それでも商店街や大学に近い大西湯はしっかりエアコンも効いていました。お湯はやや熱め。近所のお年寄りが多く集まる勇湯の方がややぬるくて入りやすく、こちらはテレビは有りませんでしたね。

この大西湯のすぐ近くのcafe WAKAKUSA。

入口のオーニングをはじめ床からオーナーの方のシャツまで緑と若草色で統一されておりまして、小さいながらもとてもお洒落な店。

クレープとカプチーノが売りのお店でしたが、わたしはギネスの樽出しビールに吸い寄せられました。

でも食事クレープがとても豊富で美味しく、結局甘い方のクレープは食べずじまいでした。

残念。

それと宿からすぐの処にあった葛料理の「天極堂」は初日から目を付けていたところ。

2つの庭園巡りやらでへとへとになった5日目の昼食に立ち寄りました。

先に紹介した外観同様、店内もお洒落でした。

ここではとろろご飯と葛を練り込んだうどんのセットを頂きましたが、見ての通り、名物のくず餅は絶品でした。

作りたてでまだ温かく、とろりとした食感がたまりません。

同じく葛の菓子やわらび餅を揃えた「千壽庵吉宗 奈良総本店」は「天極堂」の通りを北に少し行ったところ。やはり建物に趣があります。

もちろん、土産はこちらで揃えました。

依水園から戒壇堂に向かう途中にあった「そば処 喜多原」はとうとうのれんをくぐれなかった店のひとつでした。

戒壇堂の裏手、「千壽庵吉宗 奈良総本店」からだと少し北上して東に折れた当たりに、かつて乳酸菌飲料の工場だった木造の建物が並んでいます。

一軒は「工場跡事務室」という名のカフェ。これも「天極堂」目指す途中だったので立ち寄れませんでしたが、隣の「NATIVE WORKS」にはお邪魔いたしました。

こちらはコットン生地のやさしい衣類などを手作りで作って売る店。平日に製作して週末だけの開店だそうです。

わたしはお土産に地元で有機栽培された紅茶を頂いてきました。

と紹介しながら、いかにこれらの店に出掛ける機会が少なかった実感しました。

考えたら早朝の散歩を除いて、このあたりを日中歩いたのは5日目だけでしたからねぇ。

でも、さすがにこの日は旅行らしい一日だったと思います。

(寺社6ヶ所と庭園2ヶ所と博物館というハードな工程ではありましたが…)

この次、奈良を訪れた時はきたまちをもう少しゆっくりと、それからならまちの辺りもじっくりと時間を掛けて歩いてみたいと思いました。

今日は朝から涼しく、仕事は休みにて荷物の片付けと写真や資料の整理に専念しております。

今回宿をとった奈良きたまちは、旅の最初に紹介したとおり、東は東大寺の築地塀に接し、西は奈良女子大と東向通りの北町商店街、南に県庁や裁判所といった官公庁の集中するエリアに囲まれた静かな住宅街です。

その中にはお洒落な店や昔ながらの趣のある店も点在しておりました。

「あおによし鹿男」で主人公の先生が居候するお宅も、このあたりだった筈です。

あたりを散策したり銭湯に通う道すがら、気になった店もたくさんありまして、旅の後半にはちらほら入る機会がありました。

まずは、宿の次に一番お世話になった大西湯。

わたしは神戸と大阪時代によく通ったものでしたが、とても久しぶりの銭湯でした。もちろん娘は初体験です。

下駄箱も脱衣所のロッカーも昔ながらの木製のもので、浴槽のタイルもカランもよくまあ今まで使って来れたなという代物。

もう一軒の勇湯も同様に年代物でしたが、それでも商店街や大学に近い大西湯はしっかりエアコンも効いていました。お湯はやや熱め。近所のお年寄りが多く集まる勇湯の方がややぬるくて入りやすく、こちらはテレビは有りませんでしたね。

この大西湯のすぐ近くのcafe WAKAKUSA。

入口のオーニングをはじめ床からオーナーの方のシャツまで緑と若草色で統一されておりまして、小さいながらもとてもお洒落な店。

クレープとカプチーノが売りのお店でしたが、わたしはギネスの樽出しビールに吸い寄せられました。

でも食事クレープがとても豊富で美味しく、結局甘い方のクレープは食べずじまいでした。

残念。

それと宿からすぐの処にあった葛料理の「天極堂」は初日から目を付けていたところ。

2つの庭園巡りやらでへとへとになった5日目の昼食に立ち寄りました。

先に紹介した外観同様、店内もお洒落でした。

ここではとろろご飯と葛を練り込んだうどんのセットを頂きましたが、見ての通り、名物のくず餅は絶品でした。

作りたてでまだ温かく、とろりとした食感がたまりません。

同じく葛の菓子やわらび餅を揃えた「千壽庵吉宗 奈良総本店」は「天極堂」の通りを北に少し行ったところ。やはり建物に趣があります。

もちろん、土産はこちらで揃えました。

依水園から戒壇堂に向かう途中にあった「そば処 喜多原」はとうとうのれんをくぐれなかった店のひとつでした。

戒壇堂の裏手、「千壽庵吉宗 奈良総本店」からだと少し北上して東に折れた当たりに、かつて乳酸菌飲料の工場だった木造の建物が並んでいます。

一軒は「工場跡事務室」という名のカフェ。これも「天極堂」目指す途中だったので立ち寄れませんでしたが、隣の「NATIVE WORKS」にはお邪魔いたしました。

こちらはコットン生地のやさしい衣類などを手作りで作って売る店。平日に製作して週末だけの開店だそうです。

わたしはお土産に地元で有機栽培された紅茶を頂いてきました。

と紹介しながら、いかにこれらの店に出掛ける機会が少なかった実感しました。

考えたら早朝の散歩を除いて、このあたりを日中歩いたのは5日目だけでしたからねぇ。

でも、さすがにこの日は旅行らしい一日だったと思います。

(寺社6ヶ所と庭園2ヶ所と博物館というハードな工程ではありましたが…)

この次、奈良を訪れた時はきたまちをもう少しゆっくりと、それからならまちの辺りもじっくりと時間を掛けて歩いてみたいと思いました。