田んぼの生きもの調査隊01 小川町下横田の田んぼを調べる

テーマ:田んぼの生きもの調査隊

2013/07/15 00:58

まさかこんなことになるとは、つい数ヶ月前までには思いもよらなかったことが実現しました。

一昨日7月13日、第1回「田んぼの生きもの調査隊」を開催することができました。

まるでそれを祝福してくれるかのような曇天に恵まれ、一時は小雨さえぱらつく、つい数日前の酷暑が嘘のような調査日和

天気予報はこの日まで厳しい暑さが続くと言っていたのですがね。

まずは何より何より。

この日は、じつは第1回を冠するのも恥ずかしいくらいの試験的な催しでした。

なにせ、主催者がほとんど素人です。

整えた調査キットも、果たしてどれだけ役目を果たしてくれるか未知数です。

時間配分もペース配分も、何もかも出たとこ勝負です。

正直、とても自信が有りませんでしたがそこは気心知れた参加メンバー。皆さん、しかも心が広い!

ですから、何の衒いも気負いも緊張もなくわたしは本番に臨み、むしろ心躍らせてこの日の朝を迎えたほどでした。

が、あにはからんや!

ほとんど専門家と言っても過言と言えないような参加者が2名。

うち一人はなんと準備段階から駆けつけてくれて、いそいそと水汲みまで引き受けてくれました。

森昭彦氏。

わが敬愛するサイエンスライターは時に太陽光パネル製作の講師を務め、植物と昆虫の著作を数冊ものにし、小学校の修学旅行の同行写真撮影をこなし、養蚕に立ち会い、ソーラークッキングの調理実習までやってのける多芸多才、博学多識の人です。

そして、

二人の恐るべき小学5年生女子は自主的な予備調査をすでに実施済み。

カイミジンコを発見して、顕微鏡での観察さえも終えていると言います。

もちろんミジンコ、カイミジンコ、ケンミジンコの別もちゃんと理解しているという…

わたしなどどうにか3種を同定できるようになったのは、つい最近だというのに!

つまりはそのように強力な布陣で臨んだ今回の調査が、失敗に終わるはずがないということです。

参加者10名。調査員6名。(調査キットを6組しか用意できなかったのはわが社が貧乏なせいに他なりません)

この専門家は時に陸生生物にうつつを抜かしておりましたが…

田んぼの生きもの調査、その醍醐味はやはりテントに戻ってからのソーティング作業にあります。

何が出てくるか、直前まで分からない。

この楽しみがあるから、この催しは絶対に続くという確信があります。

このように、

大の大人さえ嬉々として、時に歓声を上げ、没頭できる作業なのですから。

しかもこの頃には小雨さえぱらつき、時折涼しい風さえ吹き抜けていきます。

至福の時。

さて、そのようにして見つけた生きものの数。

水性生物に限定して、その種数は23でした。

コガムシの成虫と幼虫。

この如何にもどう猛そうなやつは畦からも容易に観察することが出来ました。この一番大きなやつが体長2.5センチくらい。成虫もそこそこ大きいのがたくさん捕獲されました。

ゴマフガムシの成虫と幼虫。

まいどお馴染みのチビゲンゴロウですが、

今回はこの小さくて回転しながら泳ぐ幼虫を初めて見ました。

(森先生のおかげです)

シオカラトンボのヤゴ。

東北大学向井助教による「田んぼの生きもの図鑑」を今回、この日に合せて20冊届けていただきましたが、その使い方を教えただけで、みんなどんどん同定していくから、それはもう怖いくらいでした。

その他、キベリヒラタガムシ、ヒメアメンボ、イトミミズ、ユスリカ亜科、ミズアブ、カイミジンコ…

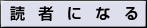

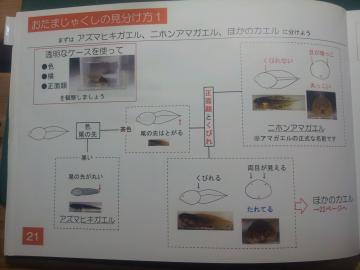

カエルの仲間はニホンアカ、ニホンアマ、シュレーゲルの子どもたちと大人はニホンアマ。

そして、このフタバカゲロウと一緒にいて水面をすいすい歩くやつ。

現場ではわたしも初見で分からなかったのですが、後で聞いたところイトアメンボというのだそうで、

初見ながらも何やら懐かしい姿に、その名がわかってとても嬉しかったものでした。

(これを捕まえたのも森先生です)

そして、

この不思議な生きものについては現在調査中です。

1mmほどの大きさ。透明でお腹とおぼしき辺りに何やら赤い卵のようなものを抱えております。写真下方には黒い小さな点が二つ、目のように並んでいて、何とこれが這うようにして直線的な動いていくので、初めてそれが生きものであると分かります。うん、なかなかのスピードでした。

正体が分からず、こうして何度もしげしげと眺めているうちに、愛おしささえこみ上げてくるから不思議です。

もしかすると、これはとても劇的な出会いであったかも知れません。

(この生きものを発見したのも、もちろん森先生です)

お心当たりの方、どうかご一報下さい。

一旦調査を終えた後、わたしと森先生が同定作業に没入していたところ、二人の小学生調査員が現場に再び顕微鏡を持ち込んで、今度は何と藻の調査を開始しました。

彼女たちの夢は、緑藻ボルボックスに出逢うことなのだそうです。

この、とても多くの出会いに恵まれた1日を、心から感謝したいと思います。

また次回。

そう遠くない将来、第2回田んぼの生きもの調査隊02を実施するつもりです。

いずれは、東北でも

一昨日7月13日、第1回「田んぼの生きもの調査隊」を開催することができました。

まるでそれを祝福してくれるかのような曇天に恵まれ、一時は小雨さえぱらつく、つい数日前の酷暑が嘘のような調査日和

天気予報はこの日まで厳しい暑さが続くと言っていたのですがね。

まずは何より何より。

この日は、じつは第1回を冠するのも恥ずかしいくらいの試験的な催しでした。

なにせ、主催者がほとんど素人です。

整えた調査キットも、果たしてどれだけ役目を果たしてくれるか未知数です。

時間配分もペース配分も、何もかも出たとこ勝負です。

正直、とても自信が有りませんでしたがそこは気心知れた参加メンバー。皆さん、しかも心が広い!

ですから、何の衒いも気負いも緊張もなくわたしは本番に臨み、むしろ心躍らせてこの日の朝を迎えたほどでした。

が、あにはからんや!

ほとんど専門家と言っても過言と言えないような参加者が2名。

うち一人はなんと準備段階から駆けつけてくれて、いそいそと水汲みまで引き受けてくれました。

森昭彦氏。

わが敬愛するサイエンスライターは時に太陽光パネル製作の講師を務め、植物と昆虫の著作を数冊ものにし、小学校の修学旅行の同行写真撮影をこなし、養蚕に立ち会い、ソーラークッキングの調理実習までやってのける多芸多才、博学多識の人です。

そして、

二人の恐るべき小学5年生女子は自主的な予備調査をすでに実施済み。

カイミジンコを発見して、顕微鏡での観察さえも終えていると言います。

もちろんミジンコ、カイミジンコ、ケンミジンコの別もちゃんと理解しているという…

わたしなどどうにか3種を同定できるようになったのは、つい最近だというのに!

つまりはそのように強力な布陣で臨んだ今回の調査が、失敗に終わるはずがないということです。

参加者10名。調査員6名。(調査キットを6組しか用意できなかったのはわが社が貧乏なせいに他なりません)

この専門家は時に陸生生物にうつつを抜かしておりましたが…

田んぼの生きもの調査、その醍醐味はやはりテントに戻ってからのソーティング作業にあります。

何が出てくるか、直前まで分からない。

この楽しみがあるから、この催しは絶対に続くという確信があります。

このように、

大の大人さえ嬉々として、時に歓声を上げ、没頭できる作業なのですから。

しかもこの頃には小雨さえぱらつき、時折涼しい風さえ吹き抜けていきます。

至福の時。

さて、そのようにして見つけた生きものの数。

水性生物に限定して、その種数は23でした。

コガムシの成虫と幼虫。

この如何にもどう猛そうなやつは畦からも容易に観察することが出来ました。この一番大きなやつが体長2.5センチくらい。成虫もそこそこ大きいのがたくさん捕獲されました。

ゴマフガムシの成虫と幼虫。

まいどお馴染みのチビゲンゴロウですが、

今回はこの小さくて回転しながら泳ぐ幼虫を初めて見ました。

(森先生のおかげです)

シオカラトンボのヤゴ。

東北大学向井助教による「田んぼの生きもの図鑑」を今回、この日に合せて20冊届けていただきましたが、その使い方を教えただけで、みんなどんどん同定していくから、それはもう怖いくらいでした。

その他、キベリヒラタガムシ、ヒメアメンボ、イトミミズ、ユスリカ亜科、ミズアブ、カイミジンコ…

カエルの仲間はニホンアカ、ニホンアマ、シュレーゲルの子どもたちと大人はニホンアマ。

そして、このフタバカゲロウと一緒にいて水面をすいすい歩くやつ。

現場ではわたしも初見で分からなかったのですが、後で聞いたところイトアメンボというのだそうで、

初見ながらも何やら懐かしい姿に、その名がわかってとても嬉しかったものでした。

(これを捕まえたのも森先生です)

そして、

この不思議な生きものについては現在調査中です。

1mmほどの大きさ。透明でお腹とおぼしき辺りに何やら赤い卵のようなものを抱えております。写真下方には黒い小さな点が二つ、目のように並んでいて、何とこれが這うようにして直線的な動いていくので、初めてそれが生きものであると分かります。うん、なかなかのスピードでした。

正体が分からず、こうして何度もしげしげと眺めているうちに、愛おしささえこみ上げてくるから不思議です。

もしかすると、これはとても劇的な出会いであったかも知れません。

(この生きものを発見したのも、もちろん森先生です)

お心当たりの方、どうかご一報下さい。

一旦調査を終えた後、わたしと森先生が同定作業に没入していたところ、二人の小学生調査員が現場に再び顕微鏡を持ち込んで、今度は何と藻の調査を開始しました。

彼女たちの夢は、緑藻ボルボックスに出逢うことなのだそうです。

この、とても多くの出会いに恵まれた1日を、心から感謝したいと思います。

また次回。

そう遠くない将来、第2回田んぼの生きもの調査隊02を実施するつもりです。

いずれは、東北でも

小川町の田んぼの生きものを調べる

テーマ:田んぼの生きもの調査隊

2013/07/08 05:03

7月7日、やや曇りがちの七夕の日。

今年2度目の太陽光パネル製作を終えたその足で、来週生きものを調査させて頂けるという田んぼの下見と打合せに出掛けてきました。

庭づくりのお客さまの、そのご実家の好意で田んぼを貸して頂くことになり、小川町にある2枚の田んぼを拝見。

駐車スペースやテントの設営、水の利便性を考えて、そのうちの一枚を選ばせてもらいました。

東北で参加してきた田んぼの生きもの調査を、今回こちらでも独自に進めていきたいと思った経緯については前回のブログで書いたとおり。

その調査を7月13日(土)、この田んぼで行います。

今回はまだ初回で手探り状態。

どんなことになるかは分かりませんが、参加したい、見てみたいと思われる方はわが社のHPのフォームからご一報下さい。

http://www.yui-garden.com/contact/index.html

今回、畦からわずかに覗いただけでも、うにょうにょしたのやら、くりんくりんしたのやら、ばたばた泳ぐのやら、ぴょんぴょん跳ねるのやら、かなりの面白い子たちがおりました。

楽しみです。

田んぼの生き物調査 東日本グリーン復興モニタリングプロジェクト2013年 T3 石巻北上・女川地区 6/29-30

テーマ:東日本グリーン復興モニタリングプロジェクト

2013/07/07 22:31

一週間前のこと。

東日本グリーン復興モニタリングプロジェクト、今年3回目の調査が石巻市北上、女川地区で行われました。

この地は昨年の同時期に引き続いて2度目の訪問となります。干潟の調査でも訪れました。

石巻は北上川の河口近く。その左岸のこの一帯は津波が堤防を決壊させて多くの住宅や水田が浸水しました。

それでも大川小学校の悲劇で知られる右岸に比べれば復旧の速度は速く、その大きな要因は豊かな水源であったと伺いました。

今回は、実際に現地で水田の復興に携わっておられる「北上川沿岸土地改良区」の方が調査に参加して下さり、震災当時の様子や水田復興のご苦労など、貴重なお話しを伺うことができました。

初日午前中の被災田。

今回の発見種数は昨年と同じ27種。わたしは16種でした。

しかしながら昨年は圧倒的に少なかった貝類とカエルの仲間をとても多く見つけることができました。

特にこのニホンアカガエルは、昨年のこの田んぼからは発見されなかったものでした。

歩いて移動するこのカエル類と、水中のみを移動するサカマキガイ・ヒメモノアラガイなどの貝類とは、復興して間もない被災田に戻ってくるのに時間が掛かるのでは無いかというのが、東北大学の皆さんのご意見でした。

午後の対照田。

発見種数は昨年の33種に対して今回が38種。わたしは区分ケース1つを「うにょうにょ系」で一杯にして、1つ追加をお願いしての24種でした。

カエルについてはこの時期この場所に生息するニホンアカガエル、ニホンアマガエル、シュレーゲルアオガエル、トウキョウダルマガエルの4種。

そしてやや大物のヒメゲンゴロウでした。

2日目、北上地区。

午前中は北上川の改修工事が進む堤防近くの被災田でした。

こちらの発見種数が29種(わたしが15種)。やはり昨年は1種しか発見されなかったカエルの仲間が今年は4種すべて見つかり、貝類も見られるようになったとのこと。

午後の対照水田が36種(わたしが17種)。

昨年見つからなかったヒルやアカネ類のヤゴもいました。

今回、わたしはひとつの目的をもってこの調査に参加しました。

独自の田んぼの生きもの調査を出来ないか。

埼玉の子どもたちにまず地元で調査に参加してもらい、いずれ被災地の復興田調査へと展開していき、被災地の子どもたちにも自分たちの住む地域の復興を体感してもらう一助にしつつ、埼玉の子どもたちとの交流も深めてもらいたい。

きっかけは、わたしのブログを読んで下さったこちらのお客さんから、東北だけでなくこちらでも田んぼの調査をやりませんかと、声を掛けて頂いたことでした。

ご実家の田んぼを使わせて頂けるというありがたいお話で、その時からずっと、わたしは調査キットの収集に努めてきました。事あるごとに100円ショップに長居して、ホームセンターでも使えそうなものを物色し、安価でどこでも手に入るものに限定してまずは一式、今回の調査に持参してみました。

東北大学の皆さんに見て頂いてご意見も伺いました。

もしそれが実現できれば、今回のプロジェクトの目的の一つである「環境リテラシー」の実現となる訳ですが…

研究員の皆さんの指導無しでどこまでのことが出来るかまったく自信はないのですが、今回そこまで大胆な発想が出来たのには、今年東北大学の向井助教が完成させた「田んぼのいきもの図鑑」によるところが大きいと思います。

これを使って今回、どこまで自分が独力で生きものを同定できるか確認したかったのですが。

何度目かの挑戦で…

左からシュレーゲル、ニホンアカ、ニホンアマ、トウキョウダルマ。

4種のオタマジャクシの同定に成功することが出来ました。

この先自分がどれほどの役割を果たしていけるか、はなはだ心許ないところですが、まあ自分も楽しみながら地元の田んぼと関わっていけたらと思います。

とりあえず…

来週、小川町の田んぼで生きものを探します。