田んぼの生き物調査 東日本グリーン復興モニタリングプロジェクト2013年 T1 仙台若林・今泉地区 6/1-2

テーマ:東日本グリーン復興モニタリングプロジェクト

2013/06/12 18:20

2013年の東日本グリーン復興モニタリングプロジェクトがスタートしました。

今年は被災した田んぼの生きもの調査が6回、干潟の生きもの調査6回、島嶼のチョウ調査2回が行われ、ガーデン工房 結 -YUI-は昨年に引き続き、田んぼの調査3回に参加する予定です。

昨年は干潟調査を合せると5回の調査に参加し、そのことが少しばかり仕事を圧迫しただけでなく、他の方の参加機会まで奪ってしまったのではと反省し、控えめにしますと申込書に書き込んだら、逆にどんどん参加して下さいと研究員の方にハッパを掛けられてしまいました。

ただ、幸いなことに現時点ですでに、すべてのプロジェクトが満席となっているようです。

田んぼの生きもの調査、今年の初回は6月1日2日、仙台市若林区で行われました。

この地区は昨年の調査でも6月と8月に訪れたのですが、その時の田んぼの他に今年新たに作付を再開した田んぼも加わりました。その代わり昨年2日目に訪問した七ヶ浜の調査は中止。七里ヶ浜の皆さんは残された田んぼを除き、被災した田んぼの復旧を断念されたのだそうです。(東北大学の研究員のみなさんは引き続き、調査を継続していくとのことでした)

一年ぶりの調査に胸がときめきます。

昨年ご一緒した研究員の皆さんは勿論ですが、市民調査員の中にも旧知の方が2名おられ、再会を喜びました。昨年の緊張が嘘のよう。すでにとても居心地の良い調査環境となっていました。

初日に調査したのは、今年から作付を再開した若林区の仙台東部道路東側に位置する6枚の田んぼでした。

昨年太陽光パネル設置に関連して訪れた荒浜からすぐ近くの場所です。

午前と午後とで別の田んぼを調査したのですが、それぞれ復旧の方法が違っているという話を伺いました。

午前のそれは除塩のみ。

土が全体に黒く見えます。

これはもともとこの場所の土質なのだそうです。

そしてこちらが午後の田んぼで、表土をすっかり入替えるという手法で復旧されました。砂分を多く含んだ赤い土です。

どちらも共に、とても静かな、生きものの気配が少ない田んぼでした。少なくとも目視で確認できたのはミジンコとアメンボくらいです。

天候にも恵まれて調査開始です。

最初の、除塩だけの田んぼでわたしが捕獲できた生きものは7種。

全体では23種も見つかったそうです。

コガムシ。

バタバタ泳ぎ回るとても元気なやつでした。

その他はヒメアメンボ、エリユスリカ、ユスリカ亜科、モンユスリカ、カイミジンコ、ケンミジンコです。

なかなか地味なラインナップでしょ。

今回かなりユスリカやミジンコの見分けも出来るようになりましたが、それもこれも…

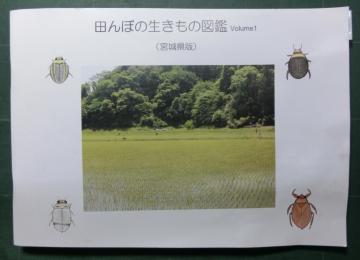

昨年、調査の都度にわれわれの意見や感想を取り入れて改訂を繰り返し、ついにいったんの完成を見た向井康夫助教による「田んぼの生きもの図鑑」です。

生きもののいる場所、動き方、身体の特徴などマクロからミクロまで丁寧にたどって、ついにその名前に行き着けるよう懇切丁寧に作られた素晴らしいガイドブックです。今年から送料込み500円で市販もするとかで、いずれこれをまとめ買いして子どもたちに配りたいと思いました。

この田んぼでは他に、

ヒメゲンゴロウ。

ザリガニの子どもとヒメゲンゴロウの幼虫。

コガムシの幼虫。

他にヤゴやニホンアカガエルなども見つかりました。

同じ種の成虫と幼虫とが同居するのはこの時期の田んぼの特徴という事ですが、それにしても今年再開されたばかりの田んぼです。生きものたちの戻ってくるスピードの速さに圧倒されました。

午後の、表土を入替えた田んぼでは、わたしは残念ながら2種。

たっぷりと集めた泥の中にヒメゲンゴロウの幼虫と、タマミジンコしか発見できませんでした。

全体ではそれでも17種。同時に調査した3枚の田んぼの、そのそれぞれの調査場所によってもかなりの差はありましたが、思いのほか多かったというのが率直なところ。

田んぼの印象からして、もっと少ないかと思っていました。

翌日は今泉地区の調査。

こちらを訪れるのはこれが3度目です。(昨年の6月の調査報告はこちらです)

過去、わたしの収穫だけに限って言うなら、午前中の対照水田(比較のために調査する、被災しなかった田んぼ)で昨年6月が5種(15種)、次の昨年8月末が13種(33種)、そして今回が13種(30種)でした。(括弧内は調査員全体の発見種数です)

稲穂が成長して生きものの生育環境が豊かに多様化する8月は、生きものの数が増えるようですが、今年の6月ですでに昨年の8月並みの種数を発見していると言うことです。(昨年8月の様子はこちらをどうぞ)

一概には言えないのですが、やはり復興から年を数えるほどに生きものが多く戻ってくると言うことでしょうか。

この午前中の対照水田で、わたしが発見した生きもの。

ヒメアメンボ、ヒラマキミズマイマイ、サカマキガイ、ヒメモノアラガイ、フタバカゲロウ、ミズダニ、ユスリカ3種、ミジンコ3種。

そして午後の復興田。

ここでも13種(30種)。これも昨年8月並みで。昨年の6月はまだ7種(18種)でした。

昨年もこの田んぼでたくさん見つけて感動したタマカイエビ。

今年もバケツの泥の表面が埋め尽くされるほどにいました。

ヒメモノアラガイ。

コガシラミズムシ。

この辺は昨年の常連ですね。

そしてザリガニ。

その他、キベリヒラタガムシ、ケシカタビロアメンボ、ガガンボなどがラインナップに加わりました。

研究者でも無いわたしの素朴な印象として、やはり時間の経過と共に生きものたちの層が豊かになっていると感じます。

初日夜の勉強会で研究員の方から報告を受けましたが、確かに生物種を移動方法によって分類すれば、まだまだ戻ってきていない種も多いのでしょう。今回発見された生きものたちの多くは水路から流れ込む水に乗ってきたもの、飛んできたもの、他の生きものに運ばれてきたものがほとんどです。

ただ、身体で感じる「生命の息吹」に限って言うなら、そこはもうすでに豊かな生きものたちの空間となっているように思えます。

そして、これからもますます豊かになっていくように感じられます。

もう少し、というかやはりあと8年かけて、その経過に立ち会いたいと思いました。

次回は6月末、石巻北上地区を訪れます。

よろしければ、ホームページもご覧下さい。

http://www.yui-garden.com/

初夏の山元町、復興した田んぼを訪ねる

テーマ:東日本大震災復興

2013/06/01 23:29

今年もまた、アースウォッチ・ジャパンと東北大学生命科学研究科との共同プロジェクト、東日本グリーン復興モニタリングプロジェクトがスタートしました。

プロジェクトの詳細については昨年のブログをご覧いただくとして…

昨年の計5回参加というのは、われながらどんなもんかという思いがあって、仕事の方に少し影響が出たということもあり、後で聞けば参加申し込みが多くてキャンセル待ちが出た回も有ったとか…。チャンスを他の方に譲る意味でも、少しは遠慮した方が良いだろうと考えました。

というわけで今回は3回です。

その初回が6月1、2日、仙台若林区で行われるため、前日から宮城県に入りました。

ずっとお邪魔し続けている亘理郡山元町。

今年はかなり田んぼの復興が進んだと聞き、その様子を見学させてもらうことにしました。

まずは必ず訪問して手を合わせることにしている、旧坂元駅前。

かつて冷たいみぞれの降る中、寒さに震えながら菜の花や球根を植え付けた花壇が、その後も色々な方たちの手によって整備され、今は季節外れの菜の花が満開でした。本当は1年目の3.11に間に合わせよう寒咲き品種を植えたはずでしたが、よほど今年の春が寒かったのでしょうか? いま咲いているのはその時のこぼれ種と聞きましたが、もしかするとどなたかが追加で播いて下さったものかもしれませんね。

駅周辺はやけに騒がしく、ホーム跡に登って浜通りを眺めてみると、大型ダンプの列が延々と続いていました。

ちょうど昼休み空けの時間帯だったからでしょう。

海岸線の復旧工事、がれきの運搬、常磐道延伸工事など、このあたり大型ダンプがひっきりなしに走っていました。住民の皆さんの安全は最優先にされているはずですが、復興を急ぐ気持ちがあせれば事故も起こりかねません。充分に注意して頂きたいと思いました。

反対側に目をやると…

反対側に目をやると…

はじめは何か分かりませんでしたが、後で聞くと除塩のためにすき取った土砂の山なのだとか。

そうそう、ここ山元でも田んぼの復興がかなり進んだとのお知らせを受けていました。

それがあったので、翌日からの仙台の田んぼの調査に先立ち、こちらも訪ねて見たいと思っていたのでした。

除塩が済み、区画と水路が整備され、震災後はじめ作付された田んぼです。

まだ苗がとても若いので、ごく最近の作付けだったのでしょう。

ただ、そのすぐ隣にはまだ水も張られていない田んぼもありますし、整備前の田んぼも、まったく手つかずの田んぼも混然として存在しています。

中には整備を終えているのに生産調整で作付が出来ない田んぼもありました。

こうして被災地を訪ねると、いつもそうした混乱や矛盾や先が見えてこない不安を目の当たりにします。

しばらく畦に座り込んで水の中を覗き込んでみました。

きらきらの光る水面の向こうに様々なミジンコがうようよと泳いでいました。

あとは水面を走るヒメアメンボたち。

この季節に水を張られてキラキラと輝く田んぼのある景色は、ごくごく当たり前の景色でいながら、それでもここではそれがとても大切で温かく、たくさんの生命の息遣いを感じさせてくれる貴重なものでした。

場所を変えて旧山下駅に車を停めせてもらい、周囲をぐるりと歩いてみました。

線路の海側にはまだまだ復興の気配は少なく、もちろん田んぼの復旧などいつのことか…

こちらの田んぼはいまポピーが花盛りでした。

海に近い水田の復興はやはり難しく、今後は大豆畑として再生していくという話も浮上しているようですが、それより何より先に人の暮らしそのものがどう再生出来るかという話で、

宅地と畑の多くにはいま何故かクローバーが咲き乱れて甘い香りを放っていました。

そしてハリエンジュ(ニセアカシア)みたいなマメ科の先駆植物たちが、人の戻れなくなった宅地を席巻し始めていて…

自然の再生はすでに始まっている様子。

人間も負けていられません。

山下の復興しつつある田んぼ。

まだまだ様々な状況の田んぼが混在している段階ではありますが、来年の今頃には「この町で」で歌われている

キラキラ光る田んぼ

みどりのじゅうたん

という、なつかしい風景が広がっていることを願いつつ…

今回の山元町でも、わずかな時間ながら、色々な方とお話をする機会に恵まれました。

教育委員会でずっとお世話になってきた方、役場の支所で休みのほとんどを返上して奔走されている方、市民の立場で町の復興に尽力されている方、授産施設のスタッフの方…

勉強になりました。

たくさんのことを考えさせられました。

これからまた、そこで学んだ事を伝えられればと思います。

今日はグリーン復興プロジェクトの初日。

仙台若林での調査を終えた多賀城の宿です。

また改めて、その報告もさせていただきます。

プロジェクトの詳細については昨年のブログをご覧いただくとして…

昨年の計5回参加というのは、われながらどんなもんかという思いがあって、仕事の方に少し影響が出たということもあり、後で聞けば参加申し込みが多くてキャンセル待ちが出た回も有ったとか…。チャンスを他の方に譲る意味でも、少しは遠慮した方が良いだろうと考えました。

というわけで今回は3回です。

その初回が6月1、2日、仙台若林区で行われるため、前日から宮城県に入りました。

ずっとお邪魔し続けている亘理郡山元町。

今年はかなり田んぼの復興が進んだと聞き、その様子を見学させてもらうことにしました。

まずは必ず訪問して手を合わせることにしている、旧坂元駅前。

かつて冷たいみぞれの降る中、寒さに震えながら菜の花や球根を植え付けた花壇が、その後も色々な方たちの手によって整備され、今は季節外れの菜の花が満開でした。本当は1年目の3.11に間に合わせよう寒咲き品種を植えたはずでしたが、よほど今年の春が寒かったのでしょうか? いま咲いているのはその時のこぼれ種と聞きましたが、もしかするとどなたかが追加で播いて下さったものかもしれませんね。

駅周辺はやけに騒がしく、ホーム跡に登って浜通りを眺めてみると、大型ダンプの列が延々と続いていました。

ちょうど昼休み空けの時間帯だったからでしょう。

海岸線の復旧工事、がれきの運搬、常磐道延伸工事など、このあたり大型ダンプがひっきりなしに走っていました。住民の皆さんの安全は最優先にされているはずですが、復興を急ぐ気持ちがあせれば事故も起こりかねません。充分に注意して頂きたいと思いました。

はじめは何か分かりませんでしたが、後で聞くと除塩のためにすき取った土砂の山なのだとか。

そうそう、ここ山元でも田んぼの復興がかなり進んだとのお知らせを受けていました。

それがあったので、翌日からの仙台の田んぼの調査に先立ち、こちらも訪ねて見たいと思っていたのでした。

除塩が済み、区画と水路が整備され、震災後はじめ作付された田んぼです。

まだ苗がとても若いので、ごく最近の作付けだったのでしょう。

ただ、そのすぐ隣にはまだ水も張られていない田んぼもありますし、整備前の田んぼも、まったく手つかずの田んぼも混然として存在しています。

中には整備を終えているのに生産調整で作付が出来ない田んぼもありました。

こうして被災地を訪ねると、いつもそうした混乱や矛盾や先が見えてこない不安を目の当たりにします。

しばらく畦に座り込んで水の中を覗き込んでみました。

きらきらの光る水面の向こうに様々なミジンコがうようよと泳いでいました。

あとは水面を走るヒメアメンボたち。

この季節に水を張られてキラキラと輝く田んぼのある景色は、ごくごく当たり前の景色でいながら、それでもここではそれがとても大切で温かく、たくさんの生命の息遣いを感じさせてくれる貴重なものでした。

場所を変えて旧山下駅に車を停めせてもらい、周囲をぐるりと歩いてみました。

線路の海側にはまだまだ復興の気配は少なく、もちろん田んぼの復旧などいつのことか…

こちらの田んぼはいまポピーが花盛りでした。

海に近い水田の復興はやはり難しく、今後は大豆畑として再生していくという話も浮上しているようですが、それより何より先に人の暮らしそのものがどう再生出来るかという話で、

宅地と畑の多くにはいま何故かクローバーが咲き乱れて甘い香りを放っていました。

そしてハリエンジュ(ニセアカシア)みたいなマメ科の先駆植物たちが、人の戻れなくなった宅地を席巻し始めていて…

自然の再生はすでに始まっている様子。

人間も負けていられません。

山下の復興しつつある田んぼ。

まだまだ様々な状況の田んぼが混在している段階ではありますが、来年の今頃には「この町で」で歌われている

キラキラ光る田んぼ

みどりのじゅうたん

という、なつかしい風景が広がっていることを願いつつ…

今回の山元町でも、わずかな時間ながら、色々な方とお話をする機会に恵まれました。

教育委員会でずっとお世話になってきた方、役場の支所で休みのほとんどを返上して奔走されている方、市民の立場で町の復興に尽力されている方、授産施設のスタッフの方…

勉強になりました。

たくさんのことを考えさせられました。

これからまた、そこで学んだ事を伝えられればと思います。

今日はグリーン復興プロジェクトの初日。

仙台若林での調査を終えた多賀城の宿です。

また改めて、その報告もさせていただきます。

手作りの木製パーゴラを作る

テーマ:しごと

2013/05/12 18:15

久々に仕事のお話を…

じっさい、さすがに3.11以降、この2ヶ月ばかりは仕事ばかりしてきたような気がします。

そのうちの一件のお宅で藤棚のご依頼がありました。

川の土手に生えた藤が毎年きれいな花を咲かせてくれるのだそうですが、乱れに乱れる枝の手入れが大変。藤棚でも作れると良いのだけれど、なにせ私道と土手の間の細い空間なので…

もちろん既成の構造物が収まる空間ではありませんので、なにか手作りで製作するしか無いのですが、奥行きが短いので強度と安定感が課題でした。

素材は加工性と耐久性を考慮して国産杉のAOC防腐処理材。

これを扇型に組立てて、土地の形状に合わせ可能な限り拡げてみました。

いろいろ補強も施しましたが、存外これがしっかりしたものになりました。

その後しばらくしてお受けした仕事では、これを応用して目隠しの機能をアップしてみました。

道路からの視線を止めるのに、樹木だけではうっそうとしてしまうし、かといって高い目隠しフェンスでは閉塞感が強くなってしまうと言うことで、このパーゴラと数本の樹木との組み合わせを提案させていただきました。

前回と違い、前面の柱を2本にして開口してみました。これは後で、中央にベンチでも据えて頂くつもりで、そうしたものです。

さらにもう一軒。

こちらはつる植物の誘引を前提にしています。

周囲に落葉樹と常緑樹でスクリーンを作れば、もう少し印象は和らぐと思っていて、現在は打合せ中です。

どのパーゴラも、周辺の植物との組み合わせの中で、これからきっとその本領を発揮してくれることと思います。

よろしければ、ホームページもご覧下さい。

http://www.yui-garden.com/

じっさい、さすがに3.11以降、この2ヶ月ばかりは仕事ばかりしてきたような気がします。

そのうちの一件のお宅で藤棚のご依頼がありました。

川の土手に生えた藤が毎年きれいな花を咲かせてくれるのだそうですが、乱れに乱れる枝の手入れが大変。藤棚でも作れると良いのだけれど、なにせ私道と土手の間の細い空間なので…

もちろん既成の構造物が収まる空間ではありませんので、なにか手作りで製作するしか無いのですが、奥行きが短いので強度と安定感が課題でした。

素材は加工性と耐久性を考慮して国産杉のAOC防腐処理材。

これを扇型に組立てて、土地の形状に合わせ可能な限り拡げてみました。

いろいろ補強も施しましたが、存外これがしっかりしたものになりました。

その後しばらくしてお受けした仕事では、これを応用して目隠しの機能をアップしてみました。

道路からの視線を止めるのに、樹木だけではうっそうとしてしまうし、かといって高い目隠しフェンスでは閉塞感が強くなってしまうと言うことで、このパーゴラと数本の樹木との組み合わせを提案させていただきました。

前回と違い、前面の柱を2本にして開口してみました。これは後で、中央にベンチでも据えて頂くつもりで、そうしたものです。

さらにもう一軒。

こちらはつる植物の誘引を前提にしています。

周囲に落葉樹と常緑樹でスクリーンを作れば、もう少し印象は和らぐと思っていて、現在は打合せ中です。

どのパーゴラも、周辺の植物との組み合わせの中で、これからきっとその本領を発揮してくれることと思います。

よろしければ、ホームページもご覧下さい。

http://www.yui-garden.com/