15年目の阪神淡路大震災

テーマ:思い

2010/01/17 13:15

昨日の井出さんのプログにもありましたが、今日であの阪神淡路大震災から15年目を迎えました。

数々の思いはありますが、ここではやはり井出さんと同様、あの時のことを教訓としてしっかり胸に刻みたいと思います。

実はこれから先の記事に対応する写真はありません。

ただ、それでは余りに読みづらいでしょうから、昨年の夏、震災の年に離れて以来、実に14年ぶりに訪ねた神戸で撮った写真を掲載させていただきます。

案の定、ガーデンの写真ばかりで記事の内容とはまったく関係ないのですが、ささやかなサービス精神と理解いただき、どうかご容赦下さい。

1995年、神戸の造園土木会社に勤めていたわたしは、震災の直後から取引先である大手住宅メーカーの神戸営業所に詰め、各地の被害状況調査に出向いていました。

これまでにその会社の下請けとして施工してきた何十軒ものお宅を訪問し、被害状況を聞き取り、あるいは調査し、早急に対処しないとオーナーや近隣の生活に支障をきたすもの、対応は必要なまでも緊急を要さないもの、もはや対応のしようも必要もないものなど、それらを仕分けてレポートするという気の遠くなるような作業でした。

気の遠くなるような…

無理もないのです。

調査範囲は神戸市内から芦屋、西宮、伊丹にまで及ぶにかかわらず、移動手段はわずかな本数のバスとあとは足だけでしたから。

実際のところ、安全靴にヘルメット、リュックサックを身につけて、瓦礫の山を乗り越え乗り越えての毎日でした。

あまりの被害状況のむごさに、ともすれば意気が萎え気が沈み、蓄積した疲労で道路に座り込んでしまうこともたびたびでしたが、不思議なことにそんな私に声を掛けて元気づけ、焚き火や甘酒で暖をとらせてくれたのは、被災者のみなさんでした。

「ありがとうな、がんばってや」

「ご苦労さんやな、大変やろ」

人間はここまで強くなれるし温かくなれるもんなのだと、涙腺が緩みっぱなしの毎日でした。

さて、そんな被害調査の結果です。

実際に早急に手当が必要だと報告した事例はわずかなものでした。

ほとんどがそのレベルを超過しているのです。

確かにブロック塀が倒壊し、玄関前のアプローチも瓦礫で塞がれているにしても、それ以前に道路が陥没している、隣家が傾いて建物を圧迫している、地盤が浮動沈下を起こしている…

あるいは、周囲が焼失して徒歩以外ではたどり着けなかったり、まず倒れた近隣住宅の撤去が先だったり、オーナーの避難先が不明で連絡がつかなかったり…

優先されるべき外構の復旧工事など、そう多くはなく、われわれは出来るところから少しずつ対応していくしかありませんでした。

そして、さすがに業界一二を争うトップメーカーだけに、地震そのもので建物に損傷が発生したお宅は皆無でした。

わたしが担当したお宅のうち、建物に被害が及んだのは僅かに2軒。

近隣の出火による類焼で焼失したお宅が1軒。

地盤の液状化現象で土地が動き、建物全体が傾いてしまったお宅が1件。

特に火災で全焼したお宅は、前年の年末に庭の工事を終えて引き渡したばかりのお宅でした。

また、年末に着工してその1月より本格施工に入る予定だったお宅もありました。

こちらはまったくの無傷でしたが、古い家屋の建ち並ぶ地域の中の新築物件だったので、その周辺の家屋全てが倒壊してしまい、そのお宅1軒だけがぽっかりと残る景色は、一種異様ながらとても衝撃的でした。

住宅メーカーとしてはまたとないピーアールの機会だったと思います。

大震災のなかで1軒だけ無傷だった**ハウス…

それはセンセーショナルな写真でした。

…後日談があります。

「あまり気乗りしないのだけど」

と、住宅メーカーの営業マンからの依頼があり、

他はさておき、あのお宅の外構を先に進めてはもらえないか…

本格的な広告媒体にする為に外構もそこそこ綺麗に仕上げたいとの上の意向が有ったとか。

わたしは即座に断りました。

他にもたくさん先を急ぐ災害復旧工事があるし、何よりも周辺の住民感情を考えたらそんなこととてもじゃないけど出来っこない。

そんなことしたら、石をぶつけられるでぇ。

…むろん、わたしはそんなことで石を投げるようなご近所でないことは重々知っていましたが。

結果的に我々は、そんなむごい仕事をしなくても済みました。

実際のところ、折り重なって倒れた何十棟もの周辺の家屋の解体撤去が済むまで、工事車両はそのお宅に近づくことさえ出来なかったのです。

さて、調査の中で、数多の倒壊したブロック塀を見ました。

井出さんのおっしゃるように、そのほとんどは無筋か、配筋がなされていても規格に満たなかったり、定着(複数本の鉄筋を連続して設置するときに定められた重ね合わせの長さ)されていなかったり…

しかし、仮にしっかりとした配筋がなされていたりしていても、倒壊したブロック塀もありました。

軟弱な地盤上に施工されたものは基礎ごと倒れていました。

丸棒と呼ばれる鉄筋などは戦前の施工だったのでしょうか。すでにブロックの中でボロボロに腐蝕していました。

ブロックそのものがすでにボロボロだったりするそうした古い時代の塀は、まず例外なく無事ではありませんでした。

もちろん地盤全体が隆起・沈下した場所では、すでに手抜き以前の問題として被害が発生しています。

あのスケールで被害の状況をつぶさに見せつけられたのです。

わたしの価値観も大きな転換を迫られることになりました。

それは地震に耐えられる構造物を造らなければならない、というレベルでは許されないものです。

地震で倒壊してその結果人命を奪う可能性のある構造物など、そもそも造ってはいけないのだ、と…

それがわたしの到達点でした。

門柱も、1メートルを越すブロック塀も、カーポートもパーゴラも造るべきではない。

はい。

それは完全なる自己否定でした。

突き詰めれば、ありとあらゆる文明すら否定することになる極論でした。

実際、神戸を離れたわたしには自分のしたい庭造りが見えなくなり、まあ、それ以外の事情もあって外構でも造園でもない、一般土木の職に就きました。

それから後のことは、先に書いたダムに関する記事の中で、少し触れています。

そして、わたしは結局また、ここに戻ってきました。

もちろん、今もあの時の極論を唱えるつもりはありません。

ただ、わたしのしたい仕事の根底にあるのは、結局のところそういうことなのです。

わたしのつくりたい庭は、巨大な地震に耐えるだけが取り柄の庭ではなく、

当然ながら、焼け跡の中にぽっかり生き残ってそれを自慢できるような、そんな大手住宅メーカーが求めるような庭でもありません。

強いて言うなら、そう、

あの被災地の瓦礫の中で疲れ果てたわたしを手招いて、焚き火に当たらせてくれた、あのおばちゃんやおっちゃんたちが見て、

綺麗やねえ、

気持ちがええねえ、

と喜んでくれるような庭でしょうか?

彼らにはきっと派手な門柱や、ぐるりと高く囲った塀など、無用なものでしょうからね。

ホームページもぜひご覧下さい!

http://www.yui-garden.com/

数々の思いはありますが、ここではやはり井出さんと同様、あの時のことを教訓としてしっかり胸に刻みたいと思います。

実はこれから先の記事に対応する写真はありません。

ただ、それでは余りに読みづらいでしょうから、昨年の夏、震災の年に離れて以来、実に14年ぶりに訪ねた神戸で撮った写真を掲載させていただきます。

案の定、ガーデンの写真ばかりで記事の内容とはまったく関係ないのですが、ささやかなサービス精神と理解いただき、どうかご容赦下さい。

1995年、神戸の造園土木会社に勤めていたわたしは、震災の直後から取引先である大手住宅メーカーの神戸営業所に詰め、各地の被害状況調査に出向いていました。

これまでにその会社の下請けとして施工してきた何十軒ものお宅を訪問し、被害状況を聞き取り、あるいは調査し、早急に対処しないとオーナーや近隣の生活に支障をきたすもの、対応は必要なまでも緊急を要さないもの、もはや対応のしようも必要もないものなど、それらを仕分けてレポートするという気の遠くなるような作業でした。

気の遠くなるような…

無理もないのです。

調査範囲は神戸市内から芦屋、西宮、伊丹にまで及ぶにかかわらず、移動手段はわずかな本数のバスとあとは足だけでしたから。

実際のところ、安全靴にヘルメット、リュックサックを身につけて、瓦礫の山を乗り越え乗り越えての毎日でした。

あまりの被害状況のむごさに、ともすれば意気が萎え気が沈み、蓄積した疲労で道路に座り込んでしまうこともたびたびでしたが、不思議なことにそんな私に声を掛けて元気づけ、焚き火や甘酒で暖をとらせてくれたのは、被災者のみなさんでした。

「ありがとうな、がんばってや」

「ご苦労さんやな、大変やろ」

人間はここまで強くなれるし温かくなれるもんなのだと、涙腺が緩みっぱなしの毎日でした。

さて、そんな被害調査の結果です。

実際に早急に手当が必要だと報告した事例はわずかなものでした。

ほとんどがそのレベルを超過しているのです。

確かにブロック塀が倒壊し、玄関前のアプローチも瓦礫で塞がれているにしても、それ以前に道路が陥没している、隣家が傾いて建物を圧迫している、地盤が浮動沈下を起こしている…

あるいは、周囲が焼失して徒歩以外ではたどり着けなかったり、まず倒れた近隣住宅の撤去が先だったり、オーナーの避難先が不明で連絡がつかなかったり…

優先されるべき外構の復旧工事など、そう多くはなく、われわれは出来るところから少しずつ対応していくしかありませんでした。

そして、さすがに業界一二を争うトップメーカーだけに、地震そのもので建物に損傷が発生したお宅は皆無でした。

わたしが担当したお宅のうち、建物に被害が及んだのは僅かに2軒。

近隣の出火による類焼で焼失したお宅が1軒。

地盤の液状化現象で土地が動き、建物全体が傾いてしまったお宅が1件。

特に火災で全焼したお宅は、前年の年末に庭の工事を終えて引き渡したばかりのお宅でした。

また、年末に着工してその1月より本格施工に入る予定だったお宅もありました。

こちらはまったくの無傷でしたが、古い家屋の建ち並ぶ地域の中の新築物件だったので、その周辺の家屋全てが倒壊してしまい、そのお宅1軒だけがぽっかりと残る景色は、一種異様ながらとても衝撃的でした。

住宅メーカーとしてはまたとないピーアールの機会だったと思います。

大震災のなかで1軒だけ無傷だった**ハウス…

それはセンセーショナルな写真でした。

…後日談があります。

「あまり気乗りしないのだけど」

と、住宅メーカーの営業マンからの依頼があり、

他はさておき、あのお宅の外構を先に進めてはもらえないか…

本格的な広告媒体にする為に外構もそこそこ綺麗に仕上げたいとの上の意向が有ったとか。

わたしは即座に断りました。

他にもたくさん先を急ぐ災害復旧工事があるし、何よりも周辺の住民感情を考えたらそんなこととてもじゃないけど出来っこない。

そんなことしたら、石をぶつけられるでぇ。

…むろん、わたしはそんなことで石を投げるようなご近所でないことは重々知っていましたが。

結果的に我々は、そんなむごい仕事をしなくても済みました。

実際のところ、折り重なって倒れた何十棟もの周辺の家屋の解体撤去が済むまで、工事車両はそのお宅に近づくことさえ出来なかったのです。

さて、調査の中で、数多の倒壊したブロック塀を見ました。

井出さんのおっしゃるように、そのほとんどは無筋か、配筋がなされていても規格に満たなかったり、定着(複数本の鉄筋を連続して設置するときに定められた重ね合わせの長さ)されていなかったり…

しかし、仮にしっかりとした配筋がなされていたりしていても、倒壊したブロック塀もありました。

軟弱な地盤上に施工されたものは基礎ごと倒れていました。

丸棒と呼ばれる鉄筋などは戦前の施工だったのでしょうか。すでにブロックの中でボロボロに腐蝕していました。

ブロックそのものがすでにボロボロだったりするそうした古い時代の塀は、まず例外なく無事ではありませんでした。

もちろん地盤全体が隆起・沈下した場所では、すでに手抜き以前の問題として被害が発生しています。

あのスケールで被害の状況をつぶさに見せつけられたのです。

わたしの価値観も大きな転換を迫られることになりました。

それは地震に耐えられる構造物を造らなければならない、というレベルでは許されないものです。

地震で倒壊してその結果人命を奪う可能性のある構造物など、そもそも造ってはいけないのだ、と…

それがわたしの到達点でした。

門柱も、1メートルを越すブロック塀も、カーポートもパーゴラも造るべきではない。

はい。

それは完全なる自己否定でした。

突き詰めれば、ありとあらゆる文明すら否定することになる極論でした。

実際、神戸を離れたわたしには自分のしたい庭造りが見えなくなり、まあ、それ以外の事情もあって外構でも造園でもない、一般土木の職に就きました。

それから後のことは、先に書いたダムに関する記事の中で、少し触れています。

そして、わたしは結局また、ここに戻ってきました。

もちろん、今もあの時の極論を唱えるつもりはありません。

ただ、わたしのしたい仕事の根底にあるのは、結局のところそういうことなのです。

わたしのつくりたい庭は、巨大な地震に耐えるだけが取り柄の庭ではなく、

当然ながら、焼け跡の中にぽっかり生き残ってそれを自慢できるような、そんな大手住宅メーカーが求めるような庭でもありません。

強いて言うなら、そう、

あの被災地の瓦礫の中で疲れ果てたわたしを手招いて、焚き火に当たらせてくれた、あのおばちゃんやおっちゃんたちが見て、

綺麗やねえ、

気持ちがええねえ、

と喜んでくれるような庭でしょうか?

彼らにはきっと派手な門柱や、ぐるりと高く囲った塀など、無用なものでしょうからね。

ホームページもぜひご覧下さい!

http://www.yui-garden.com/

キフツゲート・コート・ガーデンズⅡ~イングリッシュ・ガーデンの旅 12

テーマ:イングリッシュガーデン

2010/01/11 05:46

引き続き、キフツゲート・コート・ガーデンズの散策から。

素晴らしいホワイト・サンク・ガーデンを後にしたわたしが、誘われるように導かれたのはハウスのすぐ下に展開するワイド・ボーダーでした。

初夏の宿根草が鮮やかに美しさを競い合う、それもまた素晴らしいガーデンでした。

前回のヒドコート・マナー・ガーデンの紹介の中でコテージ・ガーデンについて触れました。

区切られた空間の中で宿根草たちをのびのびと自由奔放に育てる…

ただ、もちろんそこにははっきりとした植栽計画-プランツ・プランのあることはいうまでもありません。

その顕著な例をわたしはいつもボーダー・ガーデンに見ることが出来ます。

この庭園のイエロー・ボーダー。

そして、ヒドコート・マナーのレッド・ボーダー。

それぞれのホワイト・ガーデン…

あるいはこのワイド・ボーダーのように、様々な色彩を重ね合わせた多色構成のボーダーも随所に見られます。

その基本はもちろん色彩の組合せ。

高低のバランス。

そして、時間の経過によるそれぞれの変化です。

それらに対する考察と研鑽なくしては生まれることのない美に、われわれはこうして酔いしれることができます。

わたしもそれが職業ですから、こうしたボーダーを小規模ながら手がけることがあります。

が、自分の関与できるのは最初の段階だけ、ということを常に念頭に置かなくてはなりません。

それから先ずっと関わり、手を加えていくことが出来るなら、今あわてて植えなくても良い宿根草があります。

秋の切り戻しを前提としてその背後に春先の宿根草を植え込むこともできます。

球根の仕込みなど、まして季節が限定されてしまいます。

それが出来るのはつまるところ、オーナーのみなさん。

わたしは庭を作ると言いながら、オーナーのみなさんの庭づくりのお手伝いをしているに過ぎないと言う思いです。

そして、そう割り切りながらもそれでは余りに淋しいので、季節ごとについいそいそと出掛けていき、庭の手入れのお手伝いをさせて頂いたりします。

そのようなお庭が、ありがたいことにもう十数軒になったでしょうか?

季節になるとそうしたほとんど利益の出ないお仕事が目白押しとなり、経営をものすごく圧迫するのですが、これが個人経営の醍醐味です。そうそうやめられるものではありません。

もちろん、自分の手がけたガーデンがいつまでも美しくあってくれれば、それはとても有効な広告媒体となってくれます。そうした戦略がまったく無いと言えば、それは嘘になります。

ただ、それ以前にわたしはそれらのガーデンたちからとても有意義なものを学ばせてもらっているのです。

たとえば、わたしの植えた植物が1年後、2年後、あるいは5年後、10年後にどの程度まで育っているのか…

病害虫のこともあります。その土地との相性もあります。

書物だけでは分からない植物たちの季節ごとの変化は、その後の植栽設計においてとても大切な情報です。

また、その都度お客さまとその後の植栽計画を検討する機会もあります。

こうした色彩花壇の、色の組合せの美しさ、調和の妙は一朝一夕に出来るものではないと、わたしは感じています。

もちろん失敗もありますし、試行錯誤もあります。

でもそれはそれ以前に、それらの植物固有の色がその場所、その時間の中で個別に育まれているから…

だから何年もかけて、いくつもの季節の中で少しずつ色を重ねていくことで、本当のカラー・スキムは実現するのではないか…

これもまた、その後のオーナーのみなさんとのおつき合いの中で学ばせて頂いたことです。

さて、物思いにふけるのはこの辺にして、庭園の散策に集中したいと思います。

ワイド・ボーダーの先から道は崖をくだり、ロウアー・ガーデンへと向かいます。

ぼんやりして足を踏み外すと危険ですから(笑)!

ライム・ストーンと呼ばれるコッツウォルズ地方独特の蜂蜜色の石灰岩…

その石組みと階段が続きます。

石の間にはセダムも覗き、

急な階段も、深い緑に涼しげでした。

降り立った緑のテラスにあるのはプール。

木陰を選んで寝そべる見学者たち。

あっ、わたしも寝そべりました。

午前中と打って変わったこのゆとり…

小さな落ち着いた庭園で、見学者もまばらだったからですね。

眼下にはコッツウォルズの丘陵が拡がり、

羊たちも寝そべっていました。

そして振り返れば、地中海の植物を集めたというロウアー・ガーデンが包み込むように…

中央のサマーハウスです。

再び、アッパー・ガーデンへの登り道にて。

登り切ったアッパー・ガーデンで、先ほどは上から見おろしただけのブリッジ・ガーデン。

これはローズ・ボーダーとホワイト・サンク・ガーデンを仕切るように掘られた空堀の底です。

この上をワイド・ボーダーとイエロー・ボーダーを結ぶ橋が渡っています。

最後に再びホワイト・サンク・ガーデンヘ。

じつはこの日4度目の訪問でした。

。

。

大好きなシシリンチウム…

それらに別れを告げました。

このあとわれわれはバスでロンドンに戻り、わずかな休憩をはさんですぐさまケンジントンパレスに繰り出し、

そのケンジントン・ガーデンズのフラワー・ウォークからハイド・パークのローズ・ガーデンまでを踏破し(これは先にレポートいたしました)、

さらには美味いビールを求めてパブに乗り込むのですが、

それはこの後、およそ8時間も後の話です。

なんにしても、最高に素敵で壮絶な1日でした。

次回はイギリス5日目。

RHSの総本山、ウィスリー・ガーデンを訪ねます。

膨大な写真の山をどう整理するか…

今から楽しみです。

ホームページもぜひご覧下さい!

http://www.yui-garden.com/

素晴らしいホワイト・サンク・ガーデンを後にしたわたしが、誘われるように導かれたのはハウスのすぐ下に展開するワイド・ボーダーでした。

初夏の宿根草が鮮やかに美しさを競い合う、それもまた素晴らしいガーデンでした。

前回のヒドコート・マナー・ガーデンの紹介の中でコテージ・ガーデンについて触れました。

区切られた空間の中で宿根草たちをのびのびと自由奔放に育てる…

ただ、もちろんそこにははっきりとした植栽計画-プランツ・プランのあることはいうまでもありません。

その顕著な例をわたしはいつもボーダー・ガーデンに見ることが出来ます。

この庭園のイエロー・ボーダー。

そして、ヒドコート・マナーのレッド・ボーダー。

それぞれのホワイト・ガーデン…

あるいはこのワイド・ボーダーのように、様々な色彩を重ね合わせた多色構成のボーダーも随所に見られます。

その基本はもちろん色彩の組合せ。

高低のバランス。

そして、時間の経過によるそれぞれの変化です。

それらに対する考察と研鑽なくしては生まれることのない美に、われわれはこうして酔いしれることができます。

わたしもそれが職業ですから、こうしたボーダーを小規模ながら手がけることがあります。

が、自分の関与できるのは最初の段階だけ、ということを常に念頭に置かなくてはなりません。

それから先ずっと関わり、手を加えていくことが出来るなら、今あわてて植えなくても良い宿根草があります。

秋の切り戻しを前提としてその背後に春先の宿根草を植え込むこともできます。

球根の仕込みなど、まして季節が限定されてしまいます。

それが出来るのはつまるところ、オーナーのみなさん。

わたしは庭を作ると言いながら、オーナーのみなさんの庭づくりのお手伝いをしているに過ぎないと言う思いです。

そして、そう割り切りながらもそれでは余りに淋しいので、季節ごとについいそいそと出掛けていき、庭の手入れのお手伝いをさせて頂いたりします。

そのようなお庭が、ありがたいことにもう十数軒になったでしょうか?

季節になるとそうしたほとんど利益の出ないお仕事が目白押しとなり、経営をものすごく圧迫するのですが、これが個人経営の醍醐味です。そうそうやめられるものではありません。

もちろん、自分の手がけたガーデンがいつまでも美しくあってくれれば、それはとても有効な広告媒体となってくれます。そうした戦略がまったく無いと言えば、それは嘘になります。

ただ、それ以前にわたしはそれらのガーデンたちからとても有意義なものを学ばせてもらっているのです。

たとえば、わたしの植えた植物が1年後、2年後、あるいは5年後、10年後にどの程度まで育っているのか…

病害虫のこともあります。その土地との相性もあります。

書物だけでは分からない植物たちの季節ごとの変化は、その後の植栽設計においてとても大切な情報です。

また、その都度お客さまとその後の植栽計画を検討する機会もあります。

こうした色彩花壇の、色の組合せの美しさ、調和の妙は一朝一夕に出来るものではないと、わたしは感じています。

もちろん失敗もありますし、試行錯誤もあります。

でもそれはそれ以前に、それらの植物固有の色がその場所、その時間の中で個別に育まれているから…

だから何年もかけて、いくつもの季節の中で少しずつ色を重ねていくことで、本当のカラー・スキムは実現するのではないか…

これもまた、その後のオーナーのみなさんとのおつき合いの中で学ばせて頂いたことです。

さて、物思いにふけるのはこの辺にして、庭園の散策に集中したいと思います。

ワイド・ボーダーの先から道は崖をくだり、ロウアー・ガーデンへと向かいます。

ぼんやりして足を踏み外すと危険ですから(笑)!

ライム・ストーンと呼ばれるコッツウォルズ地方独特の蜂蜜色の石灰岩…

その石組みと階段が続きます。

石の間にはセダムも覗き、

急な階段も、深い緑に涼しげでした。

降り立った緑のテラスにあるのはプール。

木陰を選んで寝そべる見学者たち。

あっ、わたしも寝そべりました。

午前中と打って変わったこのゆとり…

小さな落ち着いた庭園で、見学者もまばらだったからですね。

眼下にはコッツウォルズの丘陵が拡がり、

羊たちも寝そべっていました。

そして振り返れば、地中海の植物を集めたというロウアー・ガーデンが包み込むように…

中央のサマーハウスです。

再び、アッパー・ガーデンへの登り道にて。

登り切ったアッパー・ガーデンで、先ほどは上から見おろしただけのブリッジ・ガーデン。

これはローズ・ボーダーとホワイト・サンク・ガーデンを仕切るように掘られた空堀の底です。

この上をワイド・ボーダーとイエロー・ボーダーを結ぶ橋が渡っています。

最後に再びホワイト・サンク・ガーデンヘ。

じつはこの日4度目の訪問でした。

。

。大好きなシシリンチウム…

それらに別れを告げました。

このあとわれわれはバスでロンドンに戻り、わずかな休憩をはさんですぐさまケンジントンパレスに繰り出し、

そのケンジントン・ガーデンズのフラワー・ウォークからハイド・パークのローズ・ガーデンまでを踏破し(これは先にレポートいたしました)、

さらには美味いビールを求めてパブに乗り込むのですが、

それはこの後、およそ8時間も後の話です。

なんにしても、最高に素敵で壮絶な1日でした。

次回はイギリス5日目。

RHSの総本山、ウィスリー・ガーデンを訪ねます。

膨大な写真の山をどう整理するか…

今から楽しみです。

ホームページもぜひご覧下さい!

http://www.yui-garden.com/

キフツゲート・コート・ガーデンズⅠ~イングリッシュ・ガーデンの旅 11

テーマ:イングリッシュガーデン

2010/01/10 05:56

2008年の6月23日月曜日。

その午後は、午前中に見学したヒドコート・マナー・ガーデンからは目と鼻の先、キフツゲート・コート・ガーデンズを訪ねました。

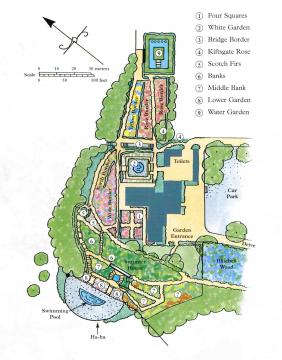

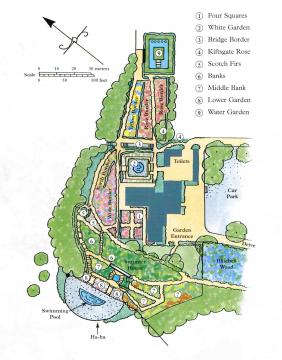

庭園の案内図を一目見て、これは隅々までしっかりと目の届くガーデンであると感じました。

このガーデン、これまでに見学したシシングハースト・キャッスルやヒドコート・マナー・ガーデンがナショナル・トラストに寄贈され、そこで管理されている庭園であるのに対し、今もって個人で所有し、個人で管理されている庭園なのです。

しかも、作り始めたのがミュワー夫人、その後を受けて娘さんのディアニー・ビニイー夫人がこれを引継ぎ、現在はそのまた娘さんのアン・チャンバーさんと、女性3代に渡って育て上げられてきた庭園です。

(初代ミュワー夫人が、ヒドコート・マナーのローレンス・ジョンストンと交流し、いろいろとアイデアを交換し合ったという話が知られています)

ですからとても手入れの行き届いた、女性らしい繊細さと豊かな色彩感覚に溢れた庭園という印象を受けました。

そのようにとてもこぢんまりとした庭園でもあり、午後から開園した事もあって見学者も少なく、ゆっくりと構成を把握しながら見学することが出来ました。

わたしの撮った写真からも当日の私の歩んだ道筋がはっきりわかるくらいです。

庭園はハウスの周辺のフォーマル・スタイルのガーデンと、そこから少し下ったボーダーを主体としたアッパー・ガーデン、崖を下ったロウアー・ガーデンによって構成されていて、この高低差と空間の変化が、この庭園を狭いながらもとても豊かで奥行きのあるものにしています。

狭いといっても、じっくりと見学するには半日でも足らないくらいですから、その管理はさぞや大変なことでしょう。

今回は前回のレポートのように悩むことなく、わたしの歩んだままにたっぷり写真を紹介していこうと思います。

まず、フォー・スクエアと呼ばれる整形式の可愛らしいガーデンを抜け、

ワイド・ボーダーに降ります。

これを抜け、

キフツゲイトと名付けられ25メートルまでに成長したツルバラのからまるブナの巨木を右に見て、

イエロー・ボーダーへ。

やわらかなイエローに包まれます。

そして、

いつしかローズ・ボーダーに誘われ、

その先のフォーカル・ポイントとなる奇妙な像に目を奪われます。

それは著名なサイモン・ヴェリティ作の椅子の形をした女性の像なのでした。

やがて、再びローズ・ボーダーを逆に辿り、

ホワイト・サンク・ガーデンへ。

このガーデンは、わたしが庭園を巡りながら何度も繰り返し訪れた、とても素敵な庭です。

ホワイトというよりも、アリウムやヒナゲシやバーベナ、シシリンチウムなどのブルー・ピンク系の花の印象が強く、花の終わった後のラベンダーや咲かせる前のサントリーナなどの存在感が強いガーデンですが、噴水があり、ヒドコート・ブルーのテーブルセットがあり、ライム・ストーンの石積みがあり…

そのすべてをわたしは美しいと感じ、そこを訪れるごとにとても穏やかで豊かな気持ちにさせてもらいました。

それは、いったい何だったのでしょうか?

こんな考えが正しいかどうかは分かりません。

そこはとても良い‘気’の集まる場所なのではないか、と…

今その時のことを振り返りつつ、わたしは思い至っています。

‘気’が、もしも英国の文化に馴染まないなら、‘精霊’と置き換えても構いません。

「まず、その土地の精霊の声に耳を傾けよ」

とは、確か庭園の設計者に向けられた言葉であったように記憶しています。

良い精霊の集まる場所…

ホワイト・サンク・ガーデンは、まさにそんな場所であったと思います。

わたしもまた、良い気をまとい、良い精霊をたくさん味方に付けたガーデン・デザイナーでありたいと、願います。

人をそのような思いに導く場所。

素敵だとは思いませんか?

ホームページもぜひご覧下さい!

http://www.yui-garden.com/

その午後は、午前中に見学したヒドコート・マナー・ガーデンからは目と鼻の先、キフツゲート・コート・ガーデンズを訪ねました。

庭園の案内図を一目見て、これは隅々までしっかりと目の届くガーデンであると感じました。

このガーデン、これまでに見学したシシングハースト・キャッスルやヒドコート・マナー・ガーデンがナショナル・トラストに寄贈され、そこで管理されている庭園であるのに対し、今もって個人で所有し、個人で管理されている庭園なのです。

しかも、作り始めたのがミュワー夫人、その後を受けて娘さんのディアニー・ビニイー夫人がこれを引継ぎ、現在はそのまた娘さんのアン・チャンバーさんと、女性3代に渡って育て上げられてきた庭園です。

(初代ミュワー夫人が、ヒドコート・マナーのローレンス・ジョンストンと交流し、いろいろとアイデアを交換し合ったという話が知られています)

ですからとても手入れの行き届いた、女性らしい繊細さと豊かな色彩感覚に溢れた庭園という印象を受けました。

そのようにとてもこぢんまりとした庭園でもあり、午後から開園した事もあって見学者も少なく、ゆっくりと構成を把握しながら見学することが出来ました。

わたしの撮った写真からも当日の私の歩んだ道筋がはっきりわかるくらいです。

庭園はハウスの周辺のフォーマル・スタイルのガーデンと、そこから少し下ったボーダーを主体としたアッパー・ガーデン、崖を下ったロウアー・ガーデンによって構成されていて、この高低差と空間の変化が、この庭園を狭いながらもとても豊かで奥行きのあるものにしています。

狭いといっても、じっくりと見学するには半日でも足らないくらいですから、その管理はさぞや大変なことでしょう。

今回は前回のレポートのように悩むことなく、わたしの歩んだままにたっぷり写真を紹介していこうと思います。

まず、フォー・スクエアと呼ばれる整形式の可愛らしいガーデンを抜け、

ワイド・ボーダーに降ります。

これを抜け、

キフツゲイトと名付けられ25メートルまでに成長したツルバラのからまるブナの巨木を右に見て、

イエロー・ボーダーへ。

やわらかなイエローに包まれます。

そして、

いつしかローズ・ボーダーに誘われ、

その先のフォーカル・ポイントとなる奇妙な像に目を奪われます。

それは著名なサイモン・ヴェリティ作の椅子の形をした女性の像なのでした。

やがて、再びローズ・ボーダーを逆に辿り、

ホワイト・サンク・ガーデンへ。

このガーデンは、わたしが庭園を巡りながら何度も繰り返し訪れた、とても素敵な庭です。

ホワイトというよりも、アリウムやヒナゲシやバーベナ、シシリンチウムなどのブルー・ピンク系の花の印象が強く、花の終わった後のラベンダーや咲かせる前のサントリーナなどの存在感が強いガーデンですが、噴水があり、ヒドコート・ブルーのテーブルセットがあり、ライム・ストーンの石積みがあり…

そのすべてをわたしは美しいと感じ、そこを訪れるごとにとても穏やかで豊かな気持ちにさせてもらいました。

それは、いったい何だったのでしょうか?

こんな考えが正しいかどうかは分かりません。

そこはとても良い‘気’の集まる場所なのではないか、と…

今その時のことを振り返りつつ、わたしは思い至っています。

‘気’が、もしも英国の文化に馴染まないなら、‘精霊’と置き換えても構いません。

「まず、その土地の精霊の声に耳を傾けよ」

とは、確か庭園の設計者に向けられた言葉であったように記憶しています。

良い精霊の集まる場所…

ホワイト・サンク・ガーデンは、まさにそんな場所であったと思います。

わたしもまた、良い気をまとい、良い精霊をたくさん味方に付けたガーデン・デザイナーでありたいと、願います。

人をそのような思いに導く場所。

素敵だとは思いませんか?

ホームページもぜひご覧下さい!

http://www.yui-garden.com/