田んぼの生き物調査 東日本グリーン復興モニタリングプロジェクト その8 T6 七ヶ浜町吉田浜地区 8/25

テーマ:東日本グリーン復興モニタリングプロジェクト

2012/09/01 23:05

8月最後の週末は金曜日から山元町に乗り込んでこの夏最後の花壇の手入れをさせて頂き、そして翌土曜日からアースウォッチジャパンと東北大学の「田んぼの生き物調査 東日本グリーン復興モニタリングプロジェクト T6」に参加しました。

今回の調査地は前半の6月の調査ではもっとも多くの生き物たちが見つかった七ヶ浜と、そして仙台の今泉地区です。そしてこれが今年最後の市民調査となります。

思えば前回の調査から2ヶ月ちょっと。七ヶ浜のかろうじて残った5枚の田んぼの稲たちは、その後どのように育っているだろうか、とか、被災したにも関わらず近くの対照水田(震災以前のデータが無い為、被災水田の近くで比較のために調査する被災しなかった水田)よりも生き物の発見種数が多かった今泉地区の被災水田は、その後どうなっているだろうか、とか…

かなり前から楽しみで仕方なく、ワクワクとしていました。

今回は七ヶ浜の調査からスタート。

前回の写真が下の通り。稲たちは大きく成長しました。

早速調査に入りましたが、

なにやら様子が変。

すでに中干しを終えて水が満ちている筈の田んぼに、水が無い。つい先日も水が張られているのが確認されていたと言いますから…アクシデントと言えるかも知れませんが、だからといって調査を断念できない。

というわけで、

田んぼの水が涸れて水性生物たちが逃げ込むとしたらここしか無いだろうという田んぼ脇の水路に調査対象を移しました。

水が無かった原因はこの時点では不明でしたが、この夏、宮城県はずっと雨が少なく夕立も無く(これは関東地方も同じですね)、ため池の水位もかなり下がっていましたからそれによるものだったかも知れません。

いずれにしてもどのような生き物を見つけたかというと…

手前のヤゴたちはオニヤンマの幼虫たち。前回の調査ではアカネの仲間が多かったのですが今回はヤンマです。

さらに右上から。見えないものもかなりありますが、ミズアブ、イシビル、イトミミズ、ガガンボ、ミズゴマツボ、カイミジンコ、ユスリカ、ケシカタビロアメンボ、ミズムシ、ヨコエビ、ヒメゲンゴロウ、コガシラミズムシ、ヒラマキミズマイマイ、ヒラマキガイモドキ、ドブシジミ…

それからコオイムシとマツモムシ。

共に前回も見つけたものですが、それぞれとても大きくなっての再登場。

もちろん前回見つけたのとは別の子たちですが…再会のように思えるから奇妙ですね。

午後からは被災した水田…前回と同様まだまだ復旧の見通しは立たないのでその脇の水路の調査です。

これがこの時点での被災水田の様子。

ヘドロ混じりの表土は削られて盛り立てられていました。これから復旧作業が本格化するのか、それとも今出来るのはここまでで、まだ先は見えないのか…

それでも、

前回がこんな感じで何とかガレキだけは取り除いたという状況でしたので、とにかく一歩でも二歩でも前に進み始めたという様子が覗えました。

ただその手前の、整備が終わって大豆の植え付けられた耕作地の方は、前回ようやく芽が出始めたばかりだったのが、

これほどまでに成長していて、とても救われました。

そこにこれだけ濃い緑があるだけで、空間に深みが生まれるから不思議です。

こちらの調査でわたしが見つけたのは、

ヒメアメンボ、ニホンアカガエル、ヒラタガムシ、サカマキガイ…

そして、カナヘビでした。

午前中の調査で見つかった種数が全体で35種、午後が32種。

前回6月の調査では40と42でしたから、それより減ってはいますが、それでもやはり高いレベルなのだと思います。

休憩時間に別のエリアでミズカマキリを初めて見ることが出来ましたし、とにかく相変わらず生き物の気配を全身で感じられるような、ここは特別な空間だと思いました。

多賀城に戻って宿に入り、食後は恒例で研究者のみなさんからのレクチャーがあります。

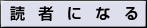

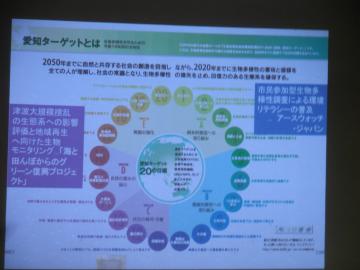

今回の眼目は…「愛知ターゲット」とその戦略目標の中で今回のこのプロジェクトの果たす役割について。

2010年に名古屋で開催された第10回生物多様性条約締約国会議(COP10)で合意された目標が「愛知ターゲット」と呼ばれるものなのだそうで、2011年以降の戦略計画として人類が自然と共生する世界を2050年までに実現することを目指すのだそうです。

具体的には5つの戦略目標と、さらに細分化された20の個別目標が定められています。

上の写真がそれですが分かりにくいと思いますのでくわしくはこちらを参照して下さい。

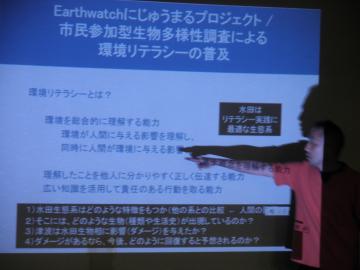

その中でアースウォッチジャパンの市民参加型生物多様性調査の取り組みは、環境リテラシーの普及として位置づけられていて、まさに目標1の「人々が生物多様性の価値と行動を認識する」に相当しており、これは2020年までの実現が求められています。

そして、東北大学生命科学研究科のみなさんの取り組みが、「津波大規模撹乱の生態系への影響評価と地域再生へ向けた生物モニタリング」です。

今回はわれわれ市民調査員の負うべき役割や為すべき意識改革まで明確に示された気がします。

少しというかかなり責任を感じてしまったのですが、ここではっきりと牧野先生に提示して頂いたことが、自分なりの意識付けを明確に出来たというか、すっきり胃の腑に落ち着いたというか…

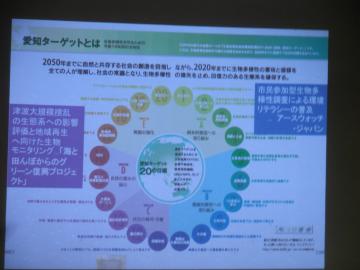

曰く、求められる「環境リテラシー」とは…

人間が環境に与える影響(の基本概念)を理解する能力であり、

理解したことを他人に分かりやすく正しく伝達する能力であり、

広い知識を活用して責任のある行動を取る能力である。

だから、今回の水田の生態系調査では次のことを常に念頭に置いて欲しい。

・水田生態系はどのような特徴を持つか

・そこにはどのような生物が、どのような生活史を持って出現するのか

・津波は水田生物相にどのような影響を与えたか

・それがダメージとして存在するなら、それは今後どのようにして回復していくか

…むずかしいですよね。

でも、その難しい課題を専門外のわれわれ市民調査員に投げかけて下さるということが、嬉しい。

それにそう。

実はガーデナーを自認してさまざまな植物を取り扱うわたしたちは、実のところ「無縁ではない」どころか、「大いなる責任を負っている」し、すでに地球環境に対する負荷のひとつになってさえ居ると自覚すべきなのでしょう。

うん…実はうすうす…森昭彦氏の著作に触れて、結局は彼を介してこのプロジェクトを知ったときから、それは意識し続けてきたことなのでした。

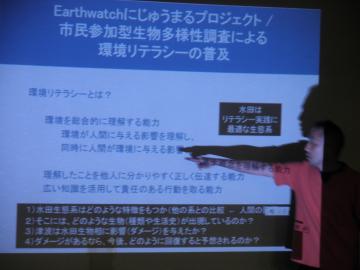

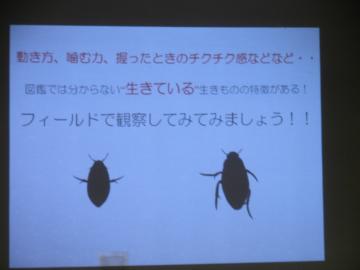

一方で、毎回毎回改編を加え続け、ついに20版めを数える力作「田んぼの生きもの図鑑」を用意して下さった向井助教の講義は、言葉の端々から生きものに対する愛情に満ちあふれていて、何度拝聴しても楽しいものでした。

今回は特に市民調査に有効な図鑑の製作ということやその活用方法に関する興味深い話が有り、要はどのようにして生きものを捉えるか、どうか観察してどう見分けるか、そのひとつひとつに生きものに対する興味と愛情が必要なのだということ。そして豊かな感性と想像力と柔軟なものの見方が大切なのだということ。

つまりは…

うにょうにょ、ちくちく、でこぼこ、くりんくりん…です。

他方、牧野先生の言うように市民には訳の分からないというかとっつきにくい学術的な生き物の分類法にもとても大切な意味があって、そのリストひとつで生き物の進化の歴史が歴然となるという…そのあたりにも勿論惹かれるものがありました。

そして、この日の調査結果の報告もありました。

今回の特色は、午前中の対照水田(脇水路)で発見された生き物の方が、午後の被災田(脇水路)の生き物と比べて圧倒的に貝類やヒル類が多かったこと。

これは以前の調査でも言われていたことで、飛んだり他の生き物を介して移動できる生き物はともかく、そうした移動手段を持たず水中のみに生活域がある生き物は被災田には少ないということ。ひとたび津波の被害を受けた田んぼにこうした生き物たちが戻ってくるのには、やはり時間が掛かるのでしょうか?

以前立てられたそうした仮説が、この七ヶ浜の調査でも確認されたことになります。

それがはたして2日目の今泉の調査でも裏付けられるか…

つづきます。

今回の調査地は前半の6月の調査ではもっとも多くの生き物たちが見つかった七ヶ浜と、そして仙台の今泉地区です。そしてこれが今年最後の市民調査となります。

思えば前回の調査から2ヶ月ちょっと。七ヶ浜のかろうじて残った5枚の田んぼの稲たちは、その後どのように育っているだろうか、とか、被災したにも関わらず近くの対照水田(震災以前のデータが無い為、被災水田の近くで比較のために調査する被災しなかった水田)よりも生き物の発見種数が多かった今泉地区の被災水田は、その後どうなっているだろうか、とか…

かなり前から楽しみで仕方なく、ワクワクとしていました。

今回は七ヶ浜の調査からスタート。

前回の写真が下の通り。稲たちは大きく成長しました。

早速調査に入りましたが、

なにやら様子が変。

すでに中干しを終えて水が満ちている筈の田んぼに、水が無い。つい先日も水が張られているのが確認されていたと言いますから…アクシデントと言えるかも知れませんが、だからといって調査を断念できない。

というわけで、

田んぼの水が涸れて水性生物たちが逃げ込むとしたらここしか無いだろうという田んぼ脇の水路に調査対象を移しました。

水が無かった原因はこの時点では不明でしたが、この夏、宮城県はずっと雨が少なく夕立も無く(これは関東地方も同じですね)、ため池の水位もかなり下がっていましたからそれによるものだったかも知れません。

いずれにしてもどのような生き物を見つけたかというと…

手前のヤゴたちはオニヤンマの幼虫たち。前回の調査ではアカネの仲間が多かったのですが今回はヤンマです。

さらに右上から。見えないものもかなりありますが、ミズアブ、イシビル、イトミミズ、ガガンボ、ミズゴマツボ、カイミジンコ、ユスリカ、ケシカタビロアメンボ、ミズムシ、ヨコエビ、ヒメゲンゴロウ、コガシラミズムシ、ヒラマキミズマイマイ、ヒラマキガイモドキ、ドブシジミ…

それからコオイムシとマツモムシ。

共に前回も見つけたものですが、それぞれとても大きくなっての再登場。

もちろん前回見つけたのとは別の子たちですが…再会のように思えるから奇妙ですね。

午後からは被災した水田…前回と同様まだまだ復旧の見通しは立たないのでその脇の水路の調査です。

これがこの時点での被災水田の様子。

ヘドロ混じりの表土は削られて盛り立てられていました。これから復旧作業が本格化するのか、それとも今出来るのはここまでで、まだ先は見えないのか…

それでも、

前回がこんな感じで何とかガレキだけは取り除いたという状況でしたので、とにかく一歩でも二歩でも前に進み始めたという様子が覗えました。

ただその手前の、整備が終わって大豆の植え付けられた耕作地の方は、前回ようやく芽が出始めたばかりだったのが、

これほどまでに成長していて、とても救われました。

そこにこれだけ濃い緑があるだけで、空間に深みが生まれるから不思議です。

こちらの調査でわたしが見つけたのは、

ヒメアメンボ、ニホンアカガエル、ヒラタガムシ、サカマキガイ…

そして、カナヘビでした。

午前中の調査で見つかった種数が全体で35種、午後が32種。

前回6月の調査では40と42でしたから、それより減ってはいますが、それでもやはり高いレベルなのだと思います。

休憩時間に別のエリアでミズカマキリを初めて見ることが出来ましたし、とにかく相変わらず生き物の気配を全身で感じられるような、ここは特別な空間だと思いました。

多賀城に戻って宿に入り、食後は恒例で研究者のみなさんからのレクチャーがあります。

今回の眼目は…「愛知ターゲット」とその戦略目標の中で今回のこのプロジェクトの果たす役割について。

2010年に名古屋で開催された第10回生物多様性条約締約国会議(COP10)で合意された目標が「愛知ターゲット」と呼ばれるものなのだそうで、2011年以降の戦略計画として人類が自然と共生する世界を2050年までに実現することを目指すのだそうです。

具体的には5つの戦略目標と、さらに細分化された20の個別目標が定められています。

上の写真がそれですが分かりにくいと思いますのでくわしくはこちらを参照して下さい。

その中でアースウォッチジャパンの市民参加型生物多様性調査の取り組みは、環境リテラシーの普及として位置づけられていて、まさに目標1の「人々が生物多様性の価値と行動を認識する」に相当しており、これは2020年までの実現が求められています。

そして、東北大学生命科学研究科のみなさんの取り組みが、「津波大規模撹乱の生態系への影響評価と地域再生へ向けた生物モニタリング」です。

今回はわれわれ市民調査員の負うべき役割や為すべき意識改革まで明確に示された気がします。

少しというかかなり責任を感じてしまったのですが、ここではっきりと牧野先生に提示して頂いたことが、自分なりの意識付けを明確に出来たというか、すっきり胃の腑に落ち着いたというか…

曰く、求められる「環境リテラシー」とは…

人間が環境に与える影響(の基本概念)を理解する能力であり、

理解したことを他人に分かりやすく正しく伝達する能力であり、

広い知識を活用して責任のある行動を取る能力である。

だから、今回の水田の生態系調査では次のことを常に念頭に置いて欲しい。

・水田生態系はどのような特徴を持つか

・そこにはどのような生物が、どのような生活史を持って出現するのか

・津波は水田生物相にどのような影響を与えたか

・それがダメージとして存在するなら、それは今後どのようにして回復していくか

…むずかしいですよね。

でも、その難しい課題を専門外のわれわれ市民調査員に投げかけて下さるということが、嬉しい。

それにそう。

実はガーデナーを自認してさまざまな植物を取り扱うわたしたちは、実のところ「無縁ではない」どころか、「大いなる責任を負っている」し、すでに地球環境に対する負荷のひとつになってさえ居ると自覚すべきなのでしょう。

うん…実はうすうす…森昭彦氏の著作に触れて、結局は彼を介してこのプロジェクトを知ったときから、それは意識し続けてきたことなのでした。

一方で、毎回毎回改編を加え続け、ついに20版めを数える力作「田んぼの生きもの図鑑」を用意して下さった向井助教の講義は、言葉の端々から生きものに対する愛情に満ちあふれていて、何度拝聴しても楽しいものでした。

今回は特に市民調査に有効な図鑑の製作ということやその活用方法に関する興味深い話が有り、要はどのようにして生きものを捉えるか、どうか観察してどう見分けるか、そのひとつひとつに生きものに対する興味と愛情が必要なのだということ。そして豊かな感性と想像力と柔軟なものの見方が大切なのだということ。

つまりは…

うにょうにょ、ちくちく、でこぼこ、くりんくりん…です。

他方、牧野先生の言うように市民には訳の分からないというかとっつきにくい学術的な生き物の分類法にもとても大切な意味があって、そのリストひとつで生き物の進化の歴史が歴然となるという…そのあたりにも勿論惹かれるものがありました。

そして、この日の調査結果の報告もありました。

今回の特色は、午前中の対照水田(脇水路)で発見された生き物の方が、午後の被災田(脇水路)の生き物と比べて圧倒的に貝類やヒル類が多かったこと。

これは以前の調査でも言われていたことで、飛んだり他の生き物を介して移動できる生き物はともかく、そうした移動手段を持たず水中のみに生活域がある生き物は被災田には少ないということ。ひとたび津波の被害を受けた田んぼにこうした生き物たちが戻ってくるのには、やはり時間が掛かるのでしょうか?

以前立てられたそうした仮説が、この七ヶ浜の調査でも確認されたことになります。

それがはたして2日目の今泉の調査でも裏付けられるか…

つづきます。