さくらガーデンです!元興寺 【世界文化遺産 古都奈良の文化財】

テーマ:ブログ

2015/06/27 07:31

真言律宗 元興寺

【世界文化遺産 古都奈良の文化財】

『日本最初の本格的伽藍である法興寺(飛鳥寺)が平城遷都にともなって、

蘇我氏寺から官大寺に性格を変え、新築移転されたのが、元興寺

(佛法元興の場、聖教最初の地)である』

南都七大寺の一つ

『興福寺、東大寺、西大寺、薬師寺、大安寺、法隆寺、元興寺』

元興寺の境内で咲く「蓮」も仏典にある蓮華(レンゲ)のように清らかで美しいです。

「蓮」は、インド原産でスイレン科の多年草です。根は『レンコン』で食用になります。

造花にも思えるほど 見事な 蓮の花

浮図田の色鮮やかな 桔梗(ききょう)

『平安時代になって、衰え始めた元興寺を支えたのは庶民でした。

それが、境内に2千5百はあると言われている石塔やお地蔵様です。

鎌倉以降は、浄土信仰、地蔵信仰、聖徳太子信仰、真言信仰などが入り混じった独特の庶民信仰が生まれ、減罪への祈り、死者への供養と、一つ一つ庶民の手によって増えていきました』

元興寺浮図田(ふとでん) 奈良 世界文化遺産

日本最古の奈良の古寺であるキキョウの花咲く浮図田

泰楽軒 (茶室)

『小子坊の西側に位置し、四畳半の茶室と三畳の水屋からなり、元興寺の古材と川崎幽玄氏の指物で構成されている。川崎幽玄氏の古材と春日杉への愛着が、伝承して磨きあげられた指物技術と相俟って見事な茶の空間となっている。

露地庭も植栽は四君子を配し、石組みは奈良時代の元興寺鐘堂礎石をはじめ鞍馬石、白川石などを集めて見応えのあるものとなっている。』記載あり。

とても素敵なお庭でした

元興寺の瓦

『極楽堂の北流と西流、禅室の南流の東側の屋根瓦は、一般の本瓦と少し趣が違う。つまり、丸瓦も平瓦も重なり合って葺かれている。飛鳥時代(法興寺創建)の古式瓦を伝えている。法隆寺玉虫厨子の屋根表現はこの丸瓦を意識している。他に、京都東寺の講堂屋根の一部、深草宝塔寺の多宝塔下層、貝塚孝恩寺の釘なし堂、大分富貴寺大堂などにも残っている。

元興寺の場合、解体修理の結果、使用可能な古瓦(飛鳥時代からの瓦)を集めて使用していることがわかっている。また、極楽堂西南隅、禅室南東隅には古代の軒平瓦が残っているのも注目したい。』とあり。

日本で一番古いとされてる 「古代瓦」

飛鳥時代創建の「法興寺」の屋根に載せていた1400年前の瓦

歴史ロマンを感じる魅力ある場所

百日紅(さるすべり)

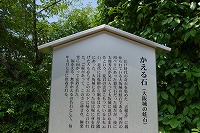

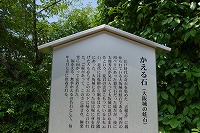

かえる石

『元興寺の境内北側にあるガマガエルのような石は、古くから有名な奇石で蛙石と呼ばれている。現在この蛙石は、以前にかかわった有縁無縁一切の霊を供養して極楽カエルへ成就している。極楽堂に向って誓願をたてた極楽カエルは、今や「無事かえる」「福かえる」衆生の願いを聞いてくれる』

気持ちが落ち着ける時間

有難うございました。(*'▽')

【世界文化遺産 古都奈良の文化財】

『日本最初の本格的伽藍である法興寺(飛鳥寺)が平城遷都にともなって、

蘇我氏寺から官大寺に性格を変え、新築移転されたのが、元興寺

(佛法元興の場、聖教最初の地)である』

南都七大寺の一つ

『興福寺、東大寺、西大寺、薬師寺、大安寺、法隆寺、元興寺』

元興寺の境内で咲く「蓮」も仏典にある蓮華(レンゲ)のように清らかで美しいです。

「蓮」は、インド原産でスイレン科の多年草です。根は『レンコン』で食用になります。

造花にも思えるほど 見事な 蓮の花

浮図田の色鮮やかな 桔梗(ききょう)

『平安時代になって、衰え始めた元興寺を支えたのは庶民でした。

それが、境内に2千5百はあると言われている石塔やお地蔵様です。

鎌倉以降は、浄土信仰、地蔵信仰、聖徳太子信仰、真言信仰などが入り混じった独特の庶民信仰が生まれ、減罪への祈り、死者への供養と、一つ一つ庶民の手によって増えていきました』

元興寺浮図田(ふとでん) 奈良 世界文化遺産

日本最古の奈良の古寺であるキキョウの花咲く浮図田

泰楽軒 (茶室)

『小子坊の西側に位置し、四畳半の茶室と三畳の水屋からなり、元興寺の古材と川崎幽玄氏の指物で構成されている。川崎幽玄氏の古材と春日杉への愛着が、伝承して磨きあげられた指物技術と相俟って見事な茶の空間となっている。

露地庭も植栽は四君子を配し、石組みは奈良時代の元興寺鐘堂礎石をはじめ鞍馬石、白川石などを集めて見応えのあるものとなっている。』記載あり。

とても素敵なお庭でした

元興寺の瓦

『極楽堂の北流と西流、禅室の南流の東側の屋根瓦は、一般の本瓦と少し趣が違う。つまり、丸瓦も平瓦も重なり合って葺かれている。飛鳥時代(法興寺創建)の古式瓦を伝えている。法隆寺玉虫厨子の屋根表現はこの丸瓦を意識している。他に、京都東寺の講堂屋根の一部、深草宝塔寺の多宝塔下層、貝塚孝恩寺の釘なし堂、大分富貴寺大堂などにも残っている。

元興寺の場合、解体修理の結果、使用可能な古瓦(飛鳥時代からの瓦)を集めて使用していることがわかっている。また、極楽堂西南隅、禅室南東隅には古代の軒平瓦が残っているのも注目したい。』とあり。

日本で一番古いとされてる 「古代瓦」

飛鳥時代創建の「法興寺」の屋根に載せていた1400年前の瓦

歴史ロマンを感じる魅力ある場所

百日紅(さるすべり)

かえる石

『元興寺の境内北側にあるガマガエルのような石は、古くから有名な奇石で蛙石と呼ばれている。現在この蛙石は、以前にかかわった有縁無縁一切の霊を供養して極楽カエルへ成就している。極楽堂に向って誓願をたてた極楽カエルは、今や「無事かえる」「福かえる」衆生の願いを聞いてくれる』

気持ちが落ち着ける時間

有難うございました。(*'▽')