昨日は、目隠しフェンスの工事をさせていただきました。隣地からの朝晩の視線を防ぎ、通風も調整できるように、可動ルーバーを取り付ける工事を開始しました。

また、半年ぶりや数年ぶりのお客様に改めて、工事の見積り依頼があった一日で、うれしいですね。

さて、この時期庭の雑草の生長がすごいですね。除草剤をつかったらどうか?とよく聞かれます。

除草剤にはよく、土に入るとすぐ無毒化すると表記がありますが、突然の雨や根の浅い植物がある場合には、影響が出てしまうことがあるので注意が必要です。

お庭の会社です。

昨日は、目隠しフェンスの工事をさせていただきました。隣地からの朝晩の視線を防ぎ、通風も調整できるように、可動ルーバーを取り付ける工事を開始しました。

また、半年ぶりや数年ぶりのお客様に改めて、工事の見積り依頼があった一日で、うれしいですね。

さて、この時期庭の雑草の生長がすごいですね。除草剤をつかったらどうか?とよく聞かれます。

除草剤にはよく、土に入るとすぐ無毒化すると表記がありますが、突然の雨や根の浅い植物がある場合には、影響が出てしまうことがあるので注意が必要です。

昨日は外構の設計に多くの時間を使いました。明日から入院しますので、来週には出てきますが、しばらくお客様・スタッフ・関係者の皆様、ご迷惑かけます。

さて、芝生は土に比べ夏の時期は10度ほど気温を下げるといわれます。

芝生からは、活動期一日5mml/m2つまり1平方メートルから5リットルの水が、蒸発していることになり、このときの気化熱で気温が下がる仕組みです。樹林帯と比べてもこの効果は大きいものがあるという研究結果も出ています。

一日5mm/m2というと、月で150mmということになります。月別の降雨量をみると、150mmを超えるのは、6月、7月、9月です。この時期は芝が必要とする以上に雨が降っていることになります。梅雨のピーク1ヶ月は一月で300mm降ります。

この余った水が芝の生育を不良にする原因となります。これらの余った水は、芝にとって害となりますので、速やかに芝のしたの土壌から排水する必要があります。

そのための表面排水や地下排水設備が、芝生地に使われている理由です。

昨日も門周りの改修工事の見積りや外構の設計で一日が終わりました。

事務所もエコ対策で屋根に、遮熱塗料と寒冷紗をかぶせました。効果は・・・・なかなか、はっきりはわかりませんが・・・・・

さて、いよいよ梅雨が明けたようです。

瀬戸市周辺でのガーデンで注意することは、梅雨明けのときです。

樹木が急に茶色になったり、弱ったりすることがあります。

水不足かな・・・と思っていると意外に梅雨時期の過湿によって根が死んでいて、水を吸えないことによることが多いです。

基本的に木が枯れるのは、最終的にすべて水分欠乏です。

なので、乾燥で枯れたのか、過湿で枯れたのかは見た目の判断は難しいです。

過湿状態なのに、水が足りないと思って水をあげすぎてしまうことも多いです。

池の周りに生えているような樹木なら、過湿にも耐えうるシステムを持っています。

よく考えたら、イネは常に水に浸かっていても枯れません。空気中の酸素を根に送るシステムがあるからです。

生き物を育てるのは本当に難しいですね。

昨日は、先日ご制約いただいたお客様の工事準備に時間を多くとりました。

さて、誰しも、青いきれいな芝生を夢見てお庭に芝を張ります。

きれいで健康な芝にするにはいろいろな要因がありますが、芝生に一番必要なものは、空気です。

もっとも空気を必要とする植物といっていいでしょう。常に根の周りに空間があって、空気層がなければいけません。根の細胞は生きるために酸素を必要とします。

根の周りに酸素がなくなる状況は、土が圧縮されて空間がなくなってしまう状態と、空間があるのに過湿で、空気層が水に置き換わっている状態とがあります。

過湿状態では、根の周りの水の中の酸素はすぐ使われ、補充が利かない状態です。空気層ほど動きがないので、入れ替わりが少ないのです。

では、過湿状態にしないために、どうしたらよいか?

瀬戸市周辺では、粘土層が広がる大地であることを、まず頭に入れなければなりません。

過失状態にしないようにするには、表面排水又は、地下排水で強制的に敷地外へ、雨水を出す必要があります。

せっかくの雨を外に出すのはもったいないと思われるかも知れませんが、水の溜まりやすい、瀬戸市では今のところもっとも効果的です。

一般的には表面排水で、排水桝に向かって水勾配をとります。

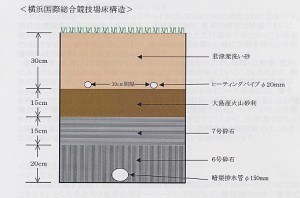

参考までに排水桝を作れないゴルフ場ではこんな断面です。

先日、お客様のお庭にテラス屋根を取り付ける打ち合わせのために、お伺いしました。

ご自分で植えたヒメシャラが株の半分ほどかれていました。

植えてある場所は、一日光が当たるような場所でした。瀬戸市周辺では暑さと地盤の悪さで、ヒメシャラを育てるのは困難です。同じくらいの気温の関東ローム層の土壌の埼玉では順調に育っています。東京の出版社などは、その近郊でエクステリア雑誌の撮影をして紹介することもあるので、植えられている樹種が育つかどうかは、注意する必要があります。

マイホームのシンボルツリーとして、とても好きな木なのですが、それなりの対策をしないと無理です。

お客様には、対策をアドバイスさせて頂きました。

さて、樹木の幹や枝が不自然に膨らんでいるのを見たことはないでしょうか。

こぶの原因として、病気の場合と、損傷を補強した痕跡の場合があると思います。枝の先端に繰り返しの剪定で防御層としてのこぶもあります。

これらのこぶはとった方がいいでしょうか。

景観的なことはさておき、樹木のためを考えるととらないほうがいいことになります。

繰り返しの剪定のこぶはそこで、病原菌の侵入を防いでいます。

こぶ病の場合は、こぶの始まりが、幹や枝の中心から発生しています。表面だけ膨らんでいないのです。このこぶ病をすべて取り除くのは困難で、その後の切り口をどうするかといった問題も起きます。

こぶ病は予防も難しく、治療も困難な樹木の病気です。