梅雨真っ只中ですね。そんな中で晴れると暑い。

昨日も新しいHPの製作を続けました。完成が楽しみになってきました。

さて、梅雨時期に地盤が花崗岩が特殊な堆積でできた瀬戸地方の地盤は、過湿対策が重要になります。

もともと、樹木の根が過湿になることを恐れて、地面より高く植えて、客土で周りをマウンドのように盛り上げる方法が移植に使われています。

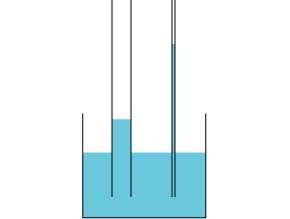

ただ、梅雨の時期は長雨で、たまった水が、盛り上げた部分にも毛管現象であがってきます。これが、根に酸素がいかない原因にもなります。

毛管現象では、細い管のほうが、水が上まであがります。

なので、盛土する素材を細かい粒子にしてしまうと、水が上がりやすいのです。なるべく砂だけではなく、バーク堆肥やパーラートなど、空間を作る素材を混ぜ込むのがいいです。

梅雨の樹木への過湿対策

ランチェスター研修会

昨日は午前中は三協様商品打ち合わせで、午後から名古屋の伏見に、ランチェスター経営研修に行ってきました。

いろんな研修会に月に1~2回はいっていると思います。そのたびに、なるほどなと刺激を受けます。でも、これをやったらすべてうまくいく必殺技みたいなものがないのも、だんだんわかってきます。

お客様の満足を目指し、その結果が会社や社員の満足にもつながるようにしたいです。

お客様の満足を得られるために日々、いろんな方法を全社員で試行錯誤です。

さて、先日外構工事をしてから5年ほど経過したお客様を近くに行ったので訪問しました。

木もだいぶ成長してきました。

病害虫も見られました。

ツゲノメイガ・・・ボックスウッドについていました。よく出ます。糸を張って丸坊主にしてしまいます。殺虫剤を撒きます。

紫カビ病・・・うどんこ病菌の一種で、アラカシなどの葉の裏が紫色になります。こうなったら、直りません。あとは被害拡大を防ぐために、落ち葉を清掃するか、新芽のでる春と秋に胞子がつかないように、殺菌剤を撒きます。

なかなか、予防の殺菌剤を撒いている方はすくないですよね。

うどん粉病同様に、完全に防げない病気でもあります。

学校の樹木が弱る原因

昨日は、OBのお客様を訪問したり、外構の見積もり提出などで、バタバタした一日でした。

5年ほど経過して、植栽した木も育ってきました。なかなか訪問できずに申し訳ありません。いろんな話を聞かさせていただきました。外構やお庭は完成から時間の経過とともにだんだんよくなるものでないといけません。そのために、工事完成後もよいアドバイスでお役に立てればと思っています。

さて、よく小学校の校庭などで木が弱っている場合の相談を受けます。

いろんな原因が考えられますが、一番多いのは、根元を踏み固められたことによる、地中の酸素不足です。これは立ち入り禁止や土壌改良の処置でよくなることもあります。

2つ目は、単純に栄養不足。校庭には落ち葉などの有機物はないので、人為的に補充する必要があります。

3つ目は学校特有の石灰を運動場に撒くことによる土壌のアルカリ化です。白線や砂ほこりを抑えるのに石灰や塩カルを使うようです。日本では自然に弱酸性土壌になるので、土の入れ替えや施用を抑えることで改善できます。

自然界とは環境の違う場所に植えた木は、それなりのケアが必要なんですね。

クリーピングタイムの広がり

安城産業文化公園 デンパーク

先日、家族と安城市にあるデンパークに行ってきました。

2回目なのですが、新しい場所もできて楽しめました。

ぱっと見はきれいな広い公園ですが、結構マニアックな樹木が植えてあります。

ハシバミ・・・あまり実物を見ることはありません。

アメリカテマリシモツケ・・・・聞いたことがありません。

黄金ユキヤナギ・・・・はじめてみました。

クロバナロウバイ・・・・ロウバイは黄色い花が定番ですが。

デンパークには、かなりの種類の樹木があります。その中でもよく目立つのが、斑入りの品種です。葉の一部の葉緑素が抜け白くなっています。なので、見た目は明るい木になって、よく目立ちます。

ケヤキ・ヤマボウシ・ナンキンハゼ・ニセアカシア・グミなどの斑入り品種が目立ちました。

こんな木を庭にも植えたい・・・・と思うかもしれませんが、生育をみていると少し弱い印象を受けます。

デンパークは専門のスタッフが管理していても、斑入りの品種は若干元気がないのです。

一般の方が斑入りの品種を選ぶときは、注意が必要ですね。